Только прошлое определяет ваше будущее. Предсказуемые изменения против изменчивых предположений. Хаос и Порядок как разные уровни самоорганизации и осознанности

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. http://www.philosophy.ru/library/nietzsche/zarathustra.html

Хайдеггер М. Ницше. Т.1. http://www.heidegger.ru/sobranie_new.php

Структура времени в дежа вю

Экзистенциальное время, во-первых, есть нечто внутреннее души, то, к чему человек имеет сущностное отношение. Можно сказать, что время есть основная структура когнитивных процессов. Время настолько слито с жизнью сознания, что даже приобретает некоторые душевные предикаты. И если человек и способен мыслить нечто подобное объективному времени (независимого от когнитивных определений), то все же такое время (как, впрочем, и любое другое), покоится на экзистенциальной временности человеческой реальности. Во-вторых, экзистенциальное время есть единство трех временных измерений, которые покоятся на нем. Это конститутивное свойство усматривали во времени с его открытия в античности и до наших дней. Приведем характерные примеры структуры данного единства. Повторим здесь ранее приведенный отрывок из Августина: "Теперь ясно становится для меня, что ни будущего, ни прошедшего не существует и что неточно выражаются о трех временах, когда говорят: прошедшее, настоящее и будущее; а было бы точнее, кажется, выражаться так: настоящее прошедшего, настоящее будущего. Только в душе нашей есть соответствующие тому три формы восприятия, а не где-нибудь вне (т.е. не в предметной действительности)". Три измерения времени раскрываются как единство в следующей структуре: "Никто не может отрицать, что настоящее лишено протяженности, ведь его бег – лишь мгновение. Не так уж длительно и ожидание, ведь то, что должно быть настоящим, ускоряет и приближает пока отсутствующее…". Удивительно, но очень похожую экспликацию структуры единства временности мы находим спустя полторы тысячи лет в работе Хайдеггера "Время и бытие": "Наступающее как еще-не настоящее протягивает и одновременно несет с собой уже-не настоящее, осуществившееся; и наоборот, это последнее, осуществившееся, протягивает себе свое будущее. Взаимосвязь обоих протягивает и одновременно приводит с собой настоящее". Единство трех временных экстазов покоится в душе, поэтому душа и может выделять для себя прошлое и будущее.

Теперь собственно и начинается самое главное в нашем исследовании. От анализа эмпирического материала, от презентации экзистенциальной концепции времени, мы переходим собственно к тому, что можно было бы назвать философией дежа вю.

Рассмотрим, как соответствует структура времени дежа вю, только что описанному экзистенциальному времени. Или с другой стороны: как данная концепция времени может нам помочь ответить на вопросы заданные в конце первой главы, повторим их здесь:

1. Какова должна быть структура времени в дежа вю, чтобы в нем возможно было видеть будущее?

2. Какова фактическая причина дежа вю, т.е. откуда приходит то припоминаемое, которое и создает эффект уже пережитого?

3. Что означает событие дежа вю для человеческой реальности, иными словами: каков смысл дежа вю?

Для большей ясности и разительности отличий двух подходов к изучению дежа вю (психологического, рассмотренного в первой главе, и философского, который мы предлагаем здесь), подведем некоторые итоги первой главы и, оттолкнувшись от них, покажем временную структуру дежа вю.

Итак, дежа вю известно, прежде всего, как психологическое переживание. Суть его в том, что некое состояние или ситуация переживаются как уже происходившее с человеком. Как таковое оно исследуется преимущественно психологами, обыденное же сознание выдвигает насчет его происхождения многочисленные полуфантастические гипотезы: от припоминания прошлых жизней до вмешательства внеземного разума. При этом когнитивная структура данного феномена до сих пор не получила удовлетворительной экспликации, ни онтологический, ни гносеологический статус его до сих пор не определен.

Дежа вю буквально означает "уже виденное", и, как будто следуя этой грамматической данности, большинство исследователей данного феномена акцентируют в нем главным образом визуальный момент. Но тут же появляются разновидности дежа вю как "уже слышимого", "уже чувствованного" и т.д. Объединяет эти разновидности то, что в них нечто повторяется как уже бывшее с нами; но вместо того, чтобы брать феномен сам по себе в его когнитивной целостности, обращают внимание на данные чувств. Между тем, дежа вю нужно брать как целостное состояние, как сознание-дежа-вю. Выделять в сознании какой-либо один аспект без связи с другим – значит превращать сознание в вещь. Невозможно только видеть нечто повторяющееся, иначе это было бы немое кино или фотография, но только не живой процесс восприятия действительности. Таким образом, в дежа вю повторяется всё состояние сознания целиком, и именно это создает такой удивительный эффект.

Самая распространенная гипотеза о происхождении дежа вю, берущая начало у Фрейда, утверждает, что это последнее является лишь обманом памяти. Состояние или ситуация в дежа вю кажется мне повторяющейся, потому что я неверно припоминаю при этом некую, лишь похожую, ситуацию из реально пережитого прошлого. Основываясь на этой гипотезе, современные психологи предпринимают попытки экспериментально вызвать дежа вю в лабораторных условиях. Самые популярные такого рода исследования принадлежат американскому профессору Алану Брауну. Но, тотальность припоминания в дежа вю должна свидетельствовать скорее о феноменальной точности памяти, чем о ее недолжном функционировании. В опыте могут повторяться лишь отдельные элементы переживаний, но не тотальные состояния. Взгляните на предмет, который вы постоянно видите в повседневности. Встаньте к нему в такое же положение, в каком вы обычно его наблюдаете; воссоздайте все условия от освещенности, до угла зрения. Потом, зафиксировав все эти показатели, взгляните на этот предмет через какой-то промежуток времени из точно такого же положения. Получается, что вы видите этот предмет точно так же, как видели его недавно. Но дежа вю при этом не происходит. Посмотрите, например, на фотографию, ведь то, что на ней, не меняется с течением времени. Сядьте на стул, зафиксируйте свой взгляд, чтобы он смотрел на фотографию точно также как, как вы недавно на нее смотрели. Происходит дежа вю? Нет, и оно не может произойти, потому что дежа вю это не только отдельно повторяющееся чувство, но так или иначе в нем повторяется все ваше состояние. И исследовать дежа вю, впрочем, как и любой другой феномен сознания, можно лишь исходя из этой целостности cogito.

Но если являемая в дежа вю ситуация повторяется, то где же искать оригинал, если он не мог быть в прошлом реальном опыте? Фрейд в данном случае оказался прозорливей своих последователей. А именно: он считал что припоминаемая ситуация сначала происходила в действительности, затем приснилась и лишь потом была воспроизведена в дежа вю. Тем самым сон опосредствует две похожие реальности: первоначальное переживание перекочевало в дежа вю именно через сон. Несмотря на то, что такая позиция на наш взгляд более продуктивна, она не очевидна, не все вспоминают сон, сталкиваясь с дежа вю. Но что же реально происходит в дежа вю, если отвлечься от всевозможных предрассудков связанных с данным феноменом?

Состояние дежа вю, как правило, происходит мгновенно, моментально вспыхивает и тут же угасает. Вслед за ним происходит осознание данной в дежа вю ситуации как повторившейся. Но по свидетельствам переживающих его, дежа вю может и длиться, как правило, небольшой промежуток времени. Далее мы будем рассматривать только длящееся дежа вю, не потому что оно качественно отличается от мгновенного, но потому что в нем четче различается его когнитивная структура.

Если осознание мгновенного дежа вю происходит ретроспективно, ибо оно застает нас врасплох и тут же исчезает, то в длящемся – осознание должно происходить одновременно с самим дежа вю. Ведь если переживание длится, то ничто не должно мешать осознавать его как таковое, ведь теперь для этого есть время, в отличие от мгновенного дежа вю. Так же существенным моментом длящегося дежа вю является то, что в нем известно что произойдет в следующий момент, ведь дежа вю есть идентификация ситуации как повторяющейся, следовательно, я в дежа вю знаю, что будет в каждый момент его длительности, ибо со мной уже была пережита вся длительность, а не только отдельный ее момент. Однако, как мы указали ранее, дежа вю есть тотальность; всё состояние повторяется целиком. Если это так, то как быть с одновременным осознанием дежа вю, когда оно длится? Осознание по такой логике должно было бы присутствовать уже в самом первом переживании припоминаемой в дежа вю ситуации, которая относительно момента дежа вю находится в прошлом. Но когда ситуация переживалась в первый раз, она не могла быть осознаваемой как дежа вю, иначе она была бы в свою очередь так же лишь припоминанием, т.е. еще одним дежа вю, это последнее должно затем отсылать к другому припоминаемому и т.д., получается регресс в бесконечность. Ведь если некая ситуация осознается как дежа вю, значит она является повторением некогда уже пережитого, и тогда получается что мы заново переживаем не некую ситуацию уже бывшую с нами один раз, но бывшую с нами бесконечно многое количество раз, что и означает регресс в бесконечность. Чтобы решить данную проблему следует обратиться к временной структуре сознания в дежа вю. Это заставляет нас обдумывать феномен в экзистенциалистской традиции, ибо сознание как экзистенция раскрывает себя прежде всего как временение временности.

Описанные два вида дежа вю разнятся относительно временного аспекта своего протекания. В мгновенном дежа вю друг на друга наслаиваются два идентичных состояния: пережитое некогда в прошлом и переживаемое сейчас. Это наиболее простая схема дежа вю.

В длящемся дежа вю друг на друга наслаиваются на первый взгляд три состояния: два идентичных, таких же, как в мгновенном (прошлое и настоящее), плюс будущее состояние не идентичное с первыми двумя. Ибо дежа вю теперь длится, и будущее предугадывается, а значит, будущее должно быть одновременно с настоящим и прошлым. Прошлое здесь – это ситуация, припоминание которой есть дежа вю. Настоящее – непосредственный момент актуализации этой ситуации. Будущее – состояние, которое еще не актуализировалось, но о котором я знаю, что оно вот-вот будет и будет именно таким. Однако будущее состояние не может просто добавляться к первым двум по типу сложения, будущее удваивается. Здесь будущее является отдельным будущим прошлого (переживаемой ранее ситуации, которая теперь повторяется) и будущим настоящего (актуализирующейся сейчас ситуации). Однако будут ли тождественными эти два будущих? Если два этих будущих состояния у нас идентичны, то, как же мы смогли выделить каждое из них? Как вообще осуществляется припоминание прошлой ситуации в дежа вю, если обе ситуации идентичны? Рассмотрим это следующим образом.

Если мгновенное дежа вю протекает лишь ограниченный промежуток времени, то следует предположить, что когда припоминаемая ситуация происходит в первый раз (т.е. в своем настоящем), то развитие "сюжета", по истечении данной ситуации, идет не так, как оно следовало за данной ситуацией в будущем, т.е. в дежа вю, когда эта ситуация лишь припоминается. А оно очевидно идет не так, ведь после дежа вю (актуализации ситуации как уже бывшей) сразу происходит его осознание, что не могло бы произойти в первый раз, так как последовал бы указанный выше регресс в бесконечность. Следовательно, здесь две ситуации можно отличить именно исходя из различных будущих этих ситуаций. Но как обстоят дела с длящимся дежа вю, ведь там осознание происходит одновременно с самим дежа вю и будущее так же задействовано этим процессом?

Рассмотрим длящееся дежа вю более подробно. В нем необходимо должно быть два будущих. Во-первых, будущее прошлого (или можно так же сказать прошлое будущее, ведь это будущее было дано в прошлом) есть то содержание, которое я предугадываю, благодаря ему я узнаю из настоящего, что будет происходить в следующий момент. Во-вторых, будущее настоящего есть будущее моего настоящего сейчас, такое, какое обычно ко мне приходит, независимо от того, нахожусь я в дежа вю или нет. Но пока это будущее не пришло, я о нем ничего не знаю, оно для меня не может быть идентичным с будущим прошлого, ведь то мне известно, а это нет. Актуализируясь же, это будущее становится настоящим, и оно уже не является будущим, будущим теперь является некое продолжение этой ситуации, которое должно последовать за этим актуализированным будущим. Тогда может в длящемся дежа вю не два будущих, а одно? Но если будущее одно, то тогда очевидно это будет будущее прошлого, ведь оно уже мне известно и имеет некое содержание. Но это предположение не состоятельно, ибо тогда это будущее прошлого не сможет актуализироваться здесь в настоящем, а значит, не будет и настоящего. В итоге не будет никакого процесса и никаких измерений времени вообще. Есть ли выход из нашего затруднения?

Однако в нашем "уравнении" времени есть еще один член, который мы поначалу выпустили из своего внимания, и к которому теперь нужно настоятельно вернуться. Этот элемент есть я сам. Он как бы всегда имелся нами в виду как субъект переживания дежа вю, но не попадал в фокус рассмотрения. Теперь, следовательно, нам необходимо опросить Я на предмет его соотношения с выявленной темпоральной структурой дежа вю.

Из трех элементов времени участвовавших в длительном дежа вю, было бы ошибочно полагать Я в прошлом, ведь тогда получалось бы, что Я имеется у меня лишь во время дежа вю, ибо лишь тогда прошлое наслаивается на настоящее и существует с ним одновременно. Конечно, я могу вспоминать прошлое. Но как верно показал Сартр, я могу единовременно иметь либо представление прошлого, либо то, что актуализируется сейчас. Иными словами: если я вспоминаю, то представление прошлого затмевает собой актуальное, и я буквально не вижу то, на что смотрят мои глаза в настоящем. В дежа вю же прошлое представление и настоящее существуют одновременно, потому что они имеют одно содержание, или как сказал бы Гуссерль у них одна ноэма. Выходит у Я нет проблем с осознанием прошлого в дежа вю, ибо оно есть некое представление, идентичное с настоящим. С другой стороны было бы абсурдно предполагать, что Я могло бы существовать без настоящего, ибо именно в настоящем имеются представления. Настоящее имеет содержание, содержание непосредственно актуализирующегося сейчас. Мое Я не может быть этим содержанием, но чтобы это содержание было как настоящее, должно быть нечто, что его осознает, это же касается и содержания прошлого. Мое Я имеет непосредственное отношение к актуализации нечто в настоящем. Тем самым Я имеет доступ к настоящему и прошлому представлениям, Я выступает как осознание их как таковых. Это обстоятельство действительно как для дежа вю, так и для обычного сознания.

Что касается будущего прошлого (известное мне будущее, данное мне в дежа вю, как уже пережитое), то Я так же не может им являться, ибо оно есть тоже некое содержание и представление, которое дано мне сейчас в настоящем. Я его осознаю, но я не есть оно. В поиске Я у нас остается будущее настоящего, которое у нас до сих пор неопределенно. Благодаря ему нечто приходит к своему настоящему так, что может являться субъекту. Так может Я и есть это будущее настоящего, которое еще не настало, но, тем не менее, с необходимостью заявляет о себе во всех временных измерениях как их осознание, во всех представлениях как их субъект?

Относительно мгновенного дежа вю мы отметили, что различение в нем прошлого и настоящего происходит только за счет разных будущих, принадлежащих соответственно прошлому и настоящему. Затем оказалось, что будущее настоящего необходимо, ибо без него ничто не смогло бы актуализироваться, следовательно, от него зависит вообще весь процесс времени. Другой момент – осознание. Осознание прошлого возможно из настоящего, прошлое есть некое представление и некогда было настоящим. Осознавать настоящее так же можно из настоящего, ибо данное мне в настоящем, то на что направлен мой взгляд, не является мной. Но можно ли осознавать будущее из настоящего? Здесь наступает ключевой момент, благодаря которому можно понять разницу между состоянием дежа вю и обычным состоянием сознания.

Во-первых, даже находясь в таком удивительном состоянии как дежа вю, которое рушит все обыденные представления о течении времени, я бы не смог осознавать будущее как будущее, не будь я сам в тоже время в будущем. Безусловно будущее дается в дежа вю как прошлое будущее, от чего я и могу его знать. Но это знание будущего могло бы быть обычным представлением, фантазией, и не осознавалось бы как то, что вот-вот произойдет. Если оно и вспоминается, то это могло бы быть некоей вспоминаемой фантазией, без связи с будущим как таковым. Чтобы знать будущее и осознавать его я сам должен быть "одной ногой" в будущем. И этим будущим я могу быть только способом, описанным выше как будущее настоящего. Таким образом, осознание будущего может осуществиться лишь мной как будущим. Одно будущее происходит, а другое его осознает. Только нельзя понимать это будущее в отрыве от настоящего и прошлого. Будущее здесь выступает как первичное измерение для Я, я могу иметь представления, потому что я есть в некотором смысле в будущем. Сознание, Я, приходит вместе с будущим. И здесь сразу вспоминаются экзистенциальные определения человеческой реальности как заступающей, как наброска по ту сторону. Поэтому нашим рассуждением подтверждается тезис Хайдеггера о том, что временность временит исходно из будущего. Данное положение действительно как для сознания (осознания) в дежа вю, так и без него. Однако, несмотря на то, что в обоих случаях речь идет об осознании (в дежа вю и не в дежа вю), следует рассмотреть каковы особенности этого осознания, а значит и субъекта в дежа вю.

Для этого следует вернуться к временной структуре дежа вю. Исходя из нее получается, что это прошлое будущее, должно быть в моем сознании одновременно с другим содержанием, которое есть идентичное содержание настоящего и прошлого. Но до этого мы писали, что сознание не может иметь в себе два различных содержания одновременно, особенно ввиду тотальности переживания, о котором свидетельствует само дежа вю. Но если бы в сознании не было этих двух различных содержаний, то длительное дежа вю вообще не смогло бы состояться. Выходит, что в дежа вю настоящее разрывается, и благодаря этому возможно видеть будущее. При этом сознание как бы растягивается между прошлым и будущим. Осознание было, но не было осознающего, то есть меня, или, иными словами: я и был сам этим осознанием. То, что мы выявили в этом анализе, говорит о том, что под термином "осознание" относительно мгновенного и длящегося дежа вю имелось в виду различное. А именно, для мгновенного дежа вю мы употребили "осознание" в привычном значении слова, как рефлексия над некоторым прошедшим событием. В таком значении "осознание" могло совершиться относительно дежа вю только ретроспективно, оттого, что во время самого дежа вю нет осознания, т.е. нет собственно той структуры, которая называется Я, нет осознающего. Иными словами: Я в дежа вю это некое квази-я, некий еще не состоявшийся субъект. Применительно же к длящемуся дежа вю термин "осознание" был применен из-за соединения самого акта осознания во время переживания дежа вю с субъектом осознания, который мог бы как таковой появиться лишь после означенного феномена. Получается, что в дежа вю есть какое-то сознание, но это сознание нельзя в строгом смысле назвать субъектом. В дежа вю прошлое может существовать одновременно с будущим, причем имея отличное от него содержание сознания (другую ноэму), только если само это содержание не схватывается как ситуация вообще. Но это возможно только в одном случае: когда отсутствует тот, кто схватывает, т.е. субъект. Другими словами, две ситуации вообще не должны осознаваться как различные и нет такой функции, которая бы смогла отделить одну ситуацию от другой.

Теперь, когда мы выяснили, что в переживании длящегося дежа вю не могло быть Я, как субъекта осознания, то должны констатировать, что и не было никаких трех временных измерений, а было лишь два темпоральных потока друг против друга, ибо не было самого субъекта переживаний, который бы мог фиксировать будущее, прошлое и настоящее. Фиксация же единства трех временных экстазов могла совершиться только благодаря непродолжительности феномена, когда Я по истечении дежа вю тут же включилось и по привычке приписало себе акт осознания. Некое подобие субъекта в дежа вю могло присутствовать благодаря родству нашего обычного сознания и структуры сознания в дежа вю. Поэтому дежа вю и происходит всегда случайно, потому что в тот момент нет Я, чтобы оно могло себя осознать в дежа вю. Благодаря тому, что в дежа вю появляется представление будущего, а прошлое уравнивается с настоящим в содержании, меняется темпоральная структура сознания. В обычном состоянии мы не можем знать будущего. Поэтому в представлении больше зазора и спонтанности, здесь я так же могу произвольно обращаться к своему прошлому, а надо мной не будет довлеть некое представление будущего, которое уже закралось в мое сознание в дежа вю. Поэтому в дежа вю будущее перетягивает одеяло у прошлого и настоящего на себя. В обычном состоянии я могу закрыть глаза, уйти в мысленную область, или вспоминать прошлое, я сам здесь выбираю представления. В дежа вю же такой возможности нет, я здесь не могу избавиться от будущего. Поэтому субъект децентрализуется, есть некое сознание, но нет осознающего.

В предшествующих рассуждениях мы попытались внимательно всмотреться в феномен дежа вю, что позволило нам выявить его особенную темпоральную структуру, недоступную при первом приближении повседневному сознанию. Дежа вю показало нам себя как удвоенный тождественный временной поток, одной из раздвоившихся частей которого было осознание. Мы отмечали выше, что в дежа вю нет Я. Осознание здесь выступило на уровне безмолвного свидетеля, не в силах остановить временной поток и как-то его зафиксировать. Но это и не требовалось ему. Осознание видело будущее и само как бы было уже своим будущим наравне с потоком его переживания. Тут же, в одном потоке с будущим, было и прошлое. Сначала прошлое было равно с настоящим по содержанию, а если прошлое находится в настоящем, то его нельзя помнить, следовательно, прошлого как такового нет, если предположить что состояние дежа вю может длиться постоянно. Однако разделение в дежа вю времени на прошлое и будущее, все-таки следовало бы приписать позднейшей рефлексии. Таким образом, в дежа вю не было сознания времени и не было сознающего. Сознание в дежа вю видело будущее, правда не дальнее, а близкое, и не могло удержать поток времени, потому что не обладало для этого соответствующей структурой, а именно – ретенцией. Ретенция же есть внутренняя структура сознания, основная функция которой – удержание – призвана фиксировать проходящие через сознание моменты потока переживаний, чтобы они были явлены сознанию, прежде чем безвозвратно уйти в прошлое. Эта классическая функция ретенции была взята родоначальником новой феноменологии Гуссерлем на вооружение, при построении понятия "чистого сознания". Ретенция смогла бы осуществить удержание, и тогда родилось бы прошлое как прошлое. И в сознании дежа вю как раз и не было Я оттого, что не было никакого удержания потока времени. Нет Я как центра притяжения интенций, нет Я как единства апперцепции. Если сознание не может удержать какое-то событие-ситуацию, то тем самым и не может отличить одну ситуацию от другой. Ибо чтобы их отличить, то нужно как-то – пусть и не тематически – со-поставить. А поставить их рядом можно, только удерживая одну перед другой. Это удержание и создало бы сознание изменения, то есть сознание движения времени. Но такового мы не находим в дежа вю. Иными словами, сознание в дежа вю неисторично, оно не знает времени, не знает изменений.

Несмотря на то, что проведенная феноменология дежа вю позволила нам вскрыть сущностную временную структуру сознания, следует констатировать, что само Я выглядит неким лишним элементом в дежа вю. Дежа вю, безусловно, является пограничным состоянием сознания, в нем само существование сознания ставится под вопрос. Но, может как раз это отстранение от бытия обыденного сознания, и позволило нам вскрыть его внутренние механизмы, которые здесь, безусловно, являются механизмами времени, берущими свое начало в будущем. Но если Я есть лишний элемент, то, как вообще мы смогли что-либо узнать о дежа вю? Остается только предположить, что дежа вю является столкновением неких двух типов сознания, одно из которых является нам знакомым, это сознание Я, субъект, cogito; другое же сознание пока неизвестного происхождения. Следует так же предположить, что осознание и некое единство апперцепции как Я могло существовать в дежа вю лишь благодаря непродолжительной длительности феномена. Что было бы с Я, если бы дежа вю длилось час и или целый день? Не улетучилось бы оно как некий ненужный элемент, ведь поток содержания времени в дежа вю нельзя ни остановить, ни отвлечься от него, а раз так то зачем вообще осознание? Анализ структуры дежа вю и то когнитивное напряжение, которое он выявил, заставляет нас склониться к такому выводу. Две ситуации (настоящая и будущая) различаются в дежа вю, не потому, что они действительно различны, но потому что есть Я, которое их различает. Различие приходит только с Я, ибо в самом потоке дежа вю различные для нас ситуации спокойно существовали одновременно.

Теперь мы можем с очевидностью сказать, что дежа вю основывается именно на той временности, которую мы вслед за Хайдеггером назвали экзистенциальной. Ибо если бы три временных экстаза изначально не были объединены в экзистенции, то никакое дежа вю вообще не смогло бы существовать.

Августин А. Исповедь XI, 14 // Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 2. М., 1969. C. 588.

Августин А. Исповедь. М., 1991, кн. 11, гл. XXVIII. С. 306.

Хайдеггер М. Время и бытие // Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 399.

Фрейд З. Толкование сновидений. М., 2005. - с. 1088

См. например, следующие статьи: Brown, A. S. A review of the dejа vu experience. Psychological Bulletin, 129, 394–413. 2003. Brown, A. S. The dejа vu experience. New York: Psychology Press. 2004. Brown, A. S. The dejа vu illusion. Current Directions in Psychological Science, 13, 256-259. 2004.

Сартр Ж.-П. Воображение // Логос. 1992. № 3.

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.

Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Собр. соч. Т.1. М., Изд-во "Логос", 1994.- с. 102.

Идеальный тип сознания-дежа-вю

Дежа вю является смешением двух типов сознания. Первое – сознание человека, второе – некоего неопределенного существа. На основе проведенного анализа, мы можем выявить идеальный тип второго сознания, без примеси в нем человеческого. Что не свойственно человеческому сознанию в дежа вю? В первую очередь это два момента: во-первых, тождественное содержание прошлого и настоящего; во-вторых, известное содержание будущего и как следствие раздвоение будущего на определенное и неопределенное (будущее прошлого и будущее настоящего). Относительно первого момента следует предположить, что различение прошлого и настоящего вообще следует отнести человеческой рефлексии, в идеальном же типе второго сознания это означает, что прошлое от настоящего неотличимо. Это особенно явствует, если предположить, что дежа вю у этого неопределенного существа длится постоянно, оно всегда находится в дежа вю. Относительно же второго момента следует сказать, что разделение будущего на два, так же принадлежит человеческому сознанию, и в идеальном типе в дежа вю будущее есть одно. Тогда для второго сознания мы конституируем единый временной поток настоящего, прошлого и будущего, причем эти три временных экстаза в нем неразличимы. Это означает, что такое сознание знает будущее, но оно для него не будущее, а нечто такое же настоящее, как и прошлое. А раз так, то здесь не может быть субъекта. Это сознание едино с ситуацией, в которой оно находится, оно не может абстрагироваться от нее. Можно так же сказать, что это сознание не руководит собой, ибо себя-то у него как раз и нет. Оно существует в единстве с той действительностью, в которой находится, и импульсы, движения действительности есть его импульсы и движения.

Далее, очевидно, что у данного существа отсутствует способность воображения, а ведь Хайдеггер вслед за Кантом считал воображение ключевой способностью конечного человеческого разума. Воображения не может быть, потому что будущее известно и оно всегда в настоящем. Здесь нет зазора между субъектом и действительностью, чтобы могло существовать воображение. Но если нет воображения, т.е. продуктивной способности разума, то, как тогда обстоят дела с репродуктивной способностью, т.е. с воспоминанием? Здесь не может быть и речи о памяти в знакомом нам смысле, как об отдельном воспроизводящем представлении. Однако какая-то память у этого сознания все же должна быть. Вспоминать некое отдаленное событие означает абстрагироваться от действительности, выйти из потока наличного восприятия и погрузиться в прошлое. Но данное существо себе такого позволить не может, ибо оно вынуждено постоянно знать будущее, которое на него надвигается. Но ведь это существо существует в изменяющейся действительности, а не покоится в ничто, значит изменения в этом сознании происходят, но они не тематизируются. Мы писали, что прошлое здесь есть одновременно с настоящим и будущим, а это значит в свою очередь, что не может быть никакой спонтанной памяти, память всецело зависит от происходящего сейчас. Это значит, что память актуализируется в этом сознании только совместно с происходящим сейчас и с тем, что вот-вот произойдет. Выходит, что у данного существа должна присутствовать, по меньшей мере, способность узнавания. Например, некий предмет или ситуацию, с которой данное сознание уже сталкивалось, оно способно узнать, но только если этот предмет-ситуация уже наличествует или вот-вот актуализируется. Но вспоминать данный предмет в отрыве от действительности оно не может. Например, приходит некий знакомый этому сознанию человек, и оно его опознает как такого-то, но пока этот человек непосредственно не появился, оно его не помнит. Или другой пример: я иду по дороге в местности, в которой не был давно. Увидев знакомую деталь пейзажа, я по этому элементу восстанавливаю в памяти всю дорогу в перспективе. Таким образом, увидев некую малую часть дороги, я по ней восстанавливаю в проекте всю дорогу и куда она в конечном итоге приводит, так как я ее помню. Но не так функционирует сознание, о котором мы здесь говорим. Оно не может спроектировать дорогу по одному ее фрагменту. Если это существо по данной дороге уже ходило, то оно будет вспоминать дорогу, лишь шаг за шагом продвигаясь по ней. Таким образом, чем дальше оно идет, тем больше оно вспоминает. Но память эта дозирована небольшими фрагментами, и неотделима от настоящего и настающего.

Уточняя два описанных вида сознания сопоставим их с двумя формами памяти, выделенными Анри Бергсоном в его работе "Материя и память". Согласно его воззрению они "теоретически самостоятельны и независимы друг от друга". Вот как он описывает первую форму: "Первая регистрирует в форме образов-воспоминаний все события нашей повседневной жизни, по мере того как они развертываются во времени; она не пренебрегает никакой подробностью; она оставляет каждому факту, каждому движению его место и его дату. Без всякой задней мысли о пользе или практическою применении, но просто в силу естественной необходимости становится она складочным местом для прошлого. Благодаря ей наш разум, или, лучше сказать, рассудок, получает возможность узнать какое-нибудь уже испытанное раньше восприятие; к ней мы прибегаем всякий раз, когда в поисках известного образа поднимаемся по склону нашей прошлой жизни". Очевидно, данная форма памяти свойственна нашему сознанию. В ней мы можем отстраняться от наличного потока переживаний и обращаться к далекому прошлому, воскрешая его в представлениях. Вторая же форма совершенно отлична от первой: "Так складывается опыт совершенно нового рода, который отлагает в теле ряд вполне выработанных механизмов, выполняющих все более и более многочисленные и разнообразные реакции на внешние раздражения, дающих совершенно готовые ответы на непрерывно растущее число возможных запросов. Мы сознаем, эти механизмы в тот момент, когда они вступают в действие, и это сознание всех прошлых усилий, скопившихся в настоящем, все еще есть память, но память, глубоко отличная от охарактеризованной выше, всегда устремленная к действию, пребывающая в настоящем и не видящая ничего, кроме будущего (курсив мой – А.К.). От прошлого она удержала только разумно координированные движения, представляющие собой накопленные усилия; она обретает эти прошлые усилия не в отражающих их образах-воспоминаниях, а в том строгом порядке и систематическом характере, которыми отличаются движения, выполняемые нами в настоящее время. По правде говоря, она уже не дает нам представления о нашем прошлом, она его разыгрывает; и если она все-таки заслуживает наименования памяти, то уже не потому, что сохраняет образы прошлого, а потому что продолжает их полезное действие вплоть до настоящего момента". И далее: "Даже у животного смутные образы прошлого, быть может, выдвигаются из-за текущего восприятия; мыслимо даже, что прошлое животного все целиком потенциально отпечатывается в его сознании; но это прошлое не может заинтересовать животное настолько, чтобы отделиться от настоящего, которое его к себе приковывает, а потому акты узнавания должны им, скорее, переживаться, чем мыслиться. Чтобы вызвать прошлое в форме образа, надо иметь способность отвлекаться от настоящего действия, надо уметь придавать цену бесполезному, нужна воля к грезам. Возможно, что один только человек способен к усилию этого рода. Но и мы, люди, восходя, таким образом, к прошлому, находим его всегда ускользающим, как бы бегущим от нашего взора, словно эта регрессивная память встречает сопротивление в другой памяти, более естественной, которая, двигаясь вперед, влечет нас к действию и к жизни". Бергсон удачно схватил в своих формулировках эти две формы памяти, которые конечно представляют собой в некотором роде идеальные типы и в реальной переживании скорее совмещены, чем разделены, но опыт дежа вю как раз позволяет нам отделить одну форму от другой. И принимая в расчет предшествующий анализ, мы можем заявить, что первой формы памяти не могло быть в опыте дежа вю.

Особенности временного протекания переживания в дежа вю позволили нам выделить сознание, застигнутое дежа вю, как специфический когнитивный тип, который мало согласуется с нашим обычным опытом переживаний. Фиксация этого вида сознания осуществилась благодаря особенностям памяти в нем, что так же фундировано в темпоральной структуре. Бергсон указывал на самостоятельность и независимость данного вида памяти, мы поэтому так же можем настаивать, что сознание, обладающее этим видом памяти может быть вполне обособленным от обычного состояния сознания. Значит ли это что человек, либо какое-то иное существо могло бы обладать таким сознанием как основным. Иначе говоря: может ли быть такое сознание, которое бы постоянно существовало в состоянии дежа вю? На первый взгляд это предположение кажется невозможным, к тому сам Бергсон указывает, что таким сознанием могло бы обладать животное. Таким образом, анализ дежа вю способен открыть для науки совершенно новую область исследований, которую можно было бы назвать: феноменологией сознания животного, не человеческого cogito. Но в рамках нашей работы мы можем ограничиться лишь указанием на данную область исследований, ибо чтобы пойти в этом направлении сколько-нибудь уверенно нужно привлечь совершенно особый материал, для которого наше исследование не подходит.

Таков в общих чертах набросок сознания-дежа-вю, если абстрагироваться в нем от человеческого элемента. Мы провели феноменологический анализ временной структуры дежа вю и тем самым уже ответили на первый из стоящих перед нами вопросов: Какова должна быть структура времени в дежа вю, чтобы в нем возможно было видеть будущее? Теперь эта структура нам известна. Теперь нужно сказать, откуда же приходит к нам припоминаемое в дежа вю, т.е. какова фактическая причина эффекта "уже пережитого".

С.У. Мда-а... Прошлого, настоящего и будущего нет!.. Как ни парадоксально это звучит, как ни привыкли мы к размеренному течению его Величества Времени, всё больше учёных склоняется к именно этому выводу. Не верите?.. Вот и мне принятие этой мысли даётся с трудом. Но, не исключено, друзья мои, что придётся:

"Что, если времени нет, все существует в настоящий момент и это фундаментальный принцип Вселенный, который наши ученые до сих пор пытаются понять? Времени не существует, и квантовая теория только подтверждает это? Некоторые вещи ближе к вам во времени, некоторые дальше, точно так же, как в пространстве. Но идея того, что время течет вокруг нас, может быть настолько же абсурдной, как и текучесть пространства.

Проблема времени появилась еще сто лет назад, когда специальная и общая теории относительности Эйнштейна разрушили представление о времени как об универсальной постоянной. Одним из следствием стало то, что прошлое, настоящее и будущее не абсолютны. Теории Эйнштейна также образовали раскол в физике, потому что правила общей теории относительности (которые описывают гравитацию и крупномасшотабную структуру космоса) кажутся несовместимыми с правилами квантовой физики (которые действуют на самых малых масштабах).

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, нет никакого способа определить события так, чтобы их можно было обозначить как протекающие одновременно. Два события, которые происходят «сейчас» для вас, будут протекать в разное время для всех, кто движется с другой скоростью. Другие люди будут видеть разные «сейчас», которые могут содержать элементы вашего «сейчас», а могут и не содержать.

Результатом является картина так называемой блок-вселенной: вселенная выступает в качестве статичного неизменного «блока» в противовес традиционному мировосприятию. Вы можете отметить всеми возможными методами то, что считаете «сейчас», но это место не будет ничем отличаться от любого другого места, кроме того, что вы находитесь рядом. Прошлое и будущее физически отличаются не более чем лево и право.

Уравнения физики не говорят нам, какие события происходят прямо сейчас - это как карта без символа «вы здесь». Момент настоящего в них просто не существует, равно как и течения времени. Кроме того, теории относительности Эйнштейна предполагают, что не только общего настоящего нет, но и все моменты одинаково реальны.

Почти сорок лет назад известный физик Джон Уилер из Принстона и Брайс де Витт из Университета Северной Каролины разработали экстраординарное уравнение, которое обеспечивало возможную рамку для объединения относительности и квантовой механики. Но уравнение Уилера-Де Витта всегда было спорным, в частности потому, что добавляло еще один непонятный поворот в нашем понимании времени.

«Можно сказать, что время просто исчезло из уравнения Уилера-Де Витта, - говорит Карло Ровелли, физик из Университета Средиземноморья в Марселе, Франция. - Это вопрос, которым озадачены многие теоретики. Возможно, лучший способ мышления о квантовой реальности - отказаться от понятия времени, чтобы фундаментальное описание вселенной было вневременным».

Можно сказать, что чем лучше мы понимаем сознание, тем лучше мы понимаем время. Сознание - бесформенное невидимое поле энергии бесконечных измерений и возможностей, подложка всего сущего, независимая от времени, пространства, места. Оно охватывает все существование без ограничений времени и размерности, регистрирует все события, какими бы малыми они ни были, вплоть до мгновенной мысли. Взаимосвязь между временем и сознанием ограничивается точкой зрения человека, хотя по сути она безгранична.

Решение проблемы времени в физике и космологии по Джулиану Барбуру проще простого: нет такого понятия, как время.

«Если вы пытаетесь взять время в руки, оно всегда утекает сквозь пальцы, - говорит Барбур. - Люди уверены, что время есть, но не могут получить к нему доступ. Мне кажется, они не могут получить к нему доступ, потому что его вообще нет».

Радикальность Барбура проистекает из многих лет поиска ответов на вопросы классической и квантовой физики. Исаак Ньютон думал, что время подобно реке, текущей с одинаковой скоростью повсюду. Эйнштейн изменил эту картину, объединив пространство и время в единое четырехмерное пространство-время. Но даже Эйнштейн не смог определить время как меру изменений. По мнению Барбура, вопрос нужно поставить с ног на голову. Вызывая призрак Парменида, Барбур видит каждый отдельный момент как цельный, завершенный и существующий сам по себе. Он называет эти моменты «сейчасами».

«По мере нашей жизни, мы движемся через последовательность «сейчасов», - говорит Барбур. - Вопрос в том, какие они?». Для Барбура каждый «сейчас» - это расположение всего во Вселенной. «У меня есть стойкое ощущение, что вещи имеют определенные позиции по отношению друг к другу. Я пытаюсь абстрагироваться от всего, что мы не можем видеть (прямо или косвенно), и просто сохранить эту идею сосуществования множества вещей одновременно. Это просто «сейчасы», ничего больше или меньше».

Сейчасы Барбура можно представить как страницы романа, вырванные из корешка и разбросанные в случайном порядке по полу. Каждая страница - это отдельная единица, существующая вне времени и без времени. Выстраивание страниц в определенном порядке и пошаговое их перемещение создает историю. Но вне зависимости от порядка расположения, каждая страница будет завершенной и независимо. Как говорит Барбур, «прыгающий кот - это не то же самое, что падающий кот». Барбур пытается вернуть понятие времени к платоновским идеям, когда время будет незыблемо, цельно и абсолютно.

Наша иллюзия прошлого возникает, потому что каждый «сейчас» содержит объекты, которые выступают «записями» на языке Барбура. «Единственное доказательство прошедшей недели - ваши воспоминания. Но воспоминания приходят из стабильной структуры нейронов в вашем настоящем мозге. Единственное доказательство прошлого Земли, которое у нас есть, это камни и окаменелости. Но это стабильные структуры, расположенные в форме минералов, которые мы изучаем в настоящее время. Дело в том, что у нас есть только эти записи и все они существуют «сейчас».

Время, с этой точки зрения, не существует отдельно от вселенной. За пределами космоса не тикают часы. Многие из нас воспринимают время подобно Ньютону: «Абсолютное, истинное и математическое время по самой своей сути протекает равномерно, вне зависимости от чего-либо внешне». Но Эйнштейн доказал, что время является частью ткани вселенной. Вопреки тому, что думал Ньютон, наши обычные часы не измеряют что-то независимое от вселенной.

Слово «механика» в термине «квантовая механика» означает машину, предсказуемую, работоспособную, познаваемую вещь. Квантовая Вселенная, в которой мы живем, хотим мы этого или нет, на поверхности кажется механической и линейной, но это не так. Ее лучше описать как бесконечное множество возможных линейных действий. Эту науку можно было назвать «квантовой экологией» вместо «квантовой механики», потому что она создается изнутри. Все, что выходит из невидимости, делает это подобно живому организму.

В квантовой механике все частицы материи и энергии можно описать как волны. У волн есть необычное свойство: в одном месте может существовать бесконечное их число. Если однажды будет доказано, что время и пространство состоят из квантов, эти кванты будут существовать сбитые в одной безразмерной точке все вместе.

Современная преобладающая парадигма в мире гласит, что если вещь нельзя объяснить, детализировать, проанализировать и задокументировать линейными научно-мыслительными процессами, то это чепуха. Если у вас есть духовное объяснение человеческого существование, то вы сумасшедший с точки зрения науки, живете в своем мирке. Научное мышление говорит нам, что все во вселенной можно объяснить либо сейчас, либо в будущем, используя аналитические научные методы. Наука говорит: в отсутствие научного доказательства, этот предмет не стоит обсуждения. Если его нельзя положить в коробку с биркой, забудьте о нем». Очевидно, многие видят в таком подходе ограничения в развитии человека. Но этот вопрос слишком спорный.

Поведение квантовой частицы нельзя объяснить одной только наукой, кроме того, его нельзя объяснить понятной нашему уму терминологией, потому что наш ум по своим природным функциям считает, что реальность состоит из вещей, вещи можно разбить на мелкие составляющие и объяснить в линейном механическом стиле. Чтобы понять, насколько ошибочно это мнение, достаточно вспомнить, что мы живем в относительном мире и взаимодействуем с другими сознательными существами и вселенной линейным образом. Такова природа ума. Нужно выйти за ее пределы, чтобы найти ответы.

По мнению физиков, жизнь описывается серией срезов: вот вы ребенок, вот вы позавтракали сегодня, вот читаете эту статью, и каждый срез существует неподвижно в своем времени. Мы генерируем поток времени, потому что считаем, что тот же «я», который завтракал этим утром, читает настоящую статью.

Так зачем нам время? Эйнштейн, например, представил безвременной вселенной, которую он помог создать, такой некролог, похожий на утешение по случаю безвременно умершего друга: «Ныне он [друг] покинул этот странный мир чуть раньше меня. Это ничего не значит. Люди вроде нас, верующие в физику, знают, что разница между прошлым, настоящим и будущим - всего лишь устойчивая иллюзия»".

Академик В. АЛЕКСЕЕВ, директор института истории и археологии Уральского отделения РАН, лауреат Демидовской премии 2006 года (г. Екатеринбург).

Политики и ученые много говорят и пишут о важности опыта прошлого для принятия ответственных решений сегодня. но такие призывы, как правило, не идут дальше политической и идеологической полемики, в то время как практическое решение этой сложной проблемы прежде всего необходимо для России. на протяжении многих столетий наша страна не делала правильных выводов из своих бед, повторяя разные по форме, но однотипные по содержанию ошибки. обычно она пытается ухватиться за “фалды” чужого опыта, не учитывая при этом, насколько такой опыт сможет сослужить службу в специфических условиях России.

УЧИТ ЛИ ЧЕМУ-НИБУДЬ ИСТОРИЯ?

На этот счет было и остается много сомнений. Великий немецкий философ Г. Гегель писал: “Правителям, государственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее”. На этом цитату, как правило, обрывают. Между тем Гегель продолжал: “Каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния... В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего”.

Следовательно, дело не в том, что история ничему не учит, а в том, что в сутолоке спешных решений и “бледных воспоминаний” о прошлом (иначе - плохих знаний) ее поучения не умеют сопоставить с настоящим и будущим.

И действуют здесь как объективные, так и субъективные причины. Главная объективная причина в том, что исторические процессы растянуты во времени и не всегда удается точно соотнести причины и следствия, которые к тому же осложняются особенностями характера исторических деятелей и случайными обстоятельствами. Субъективные же причины - краткость человеческой жизни по сравнению с длительностью исторического процесса и ограниченная возможность людей, недостаточно подготовленных к этому, извлекать уроки из прошлого. А между тем вечно лишь прошлое. И оно может оказаться более существенным для выработки жизненно важных решений, чем сиюминутные коллизии.

По мере усложнения политических и социальных отношений в обществе, на мой взгляд, насущнее становится потребность учитывать исторические корни многих явлений. Поначалу к этому приступали робко. В первой половине XIX века В. Г. Белинский писал: “Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем”. Его соотечественник, философ и пропагандист марксизма Г. В. Плеханов в конце того же века более уверенно утверждал: “Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее”. А в ХХ веке испанский философ Х. Ортега-и-Гассет заявил уже со всей категоричностью: “В истории возможно пророчество. Более того, история ровно настолько является научной деятельностью, насколько делает возможным пророчество”.

Ушли в прошлое почти все абсолютистские режимы, творившие свою волю, не оглядываясь ни на прошлое, ни на настоящее, не задумываясь над тем, что некие черты прошлого могут помешать в сотворении будущего. Ныне перед нами - чрезвычайно усложнившийся мир, человечеству приходится считаться со многими осколками прошлой жизни, которые неожиданно дают о себе знать в самых разных проявлениях, нарушая хрупкое равновесие социальной и природной среды.

Теперь взирать на прошлое, “добру и злу внимая равнодушно”, - неблагодарное занятие. Прошлое требуется осмыслить, извлечь из него позитивные и негативные уроки и понять, как оно влияет на настоящее и будущее. Принимая сегодня важные решения, необходимо оглянуться на мощные пласты международно-правовых норм, традиций, менталитета и культурно-религиозных устоев разных народов, наконец, на принципы демократии и прав человека. В противном случае последствия могут быть непредсказуемыми, и Чечня - один из убедительных тому примеров. Вспомним слова выдающегося русского историка В. О. Ключевского, который еще сто лет назад предостерегал: “История учит даже тех, кто у нее не учится. Она их проучивает за невежество и пренебрежение...”

Тем не менее в истекшем столетии уроками истории пренебрегали практически все. Романовы, проморгавшие ползущую из Европы революцию. Ленин, вознамерившийся построить планетарный коммунизм, когда капиталистический мир в основном уже пережил критическую стадию своего развития. Сталин, уповавший в своих безумных социальных экспериментах на безмерное терпение русского народа (в конечном счете это привело к резкому уменьшению населения страны). Гитлер, устремившийся к несбыточному мировому господству. Брежнев и его сподвижники, неосмотрительно расшатавшие основы системы, которая их питала. И, наконец, власти США, видимо, напрочь забывшие о грандиозном хаосе, сопровождающем падения устоявшихся империй и способном поглотить как побежденных, так и победителей. Изучавшие историю знают, какие катаклизмы вызвал развал Римской империи, как далеко и долго гремело его эхо (нечто подобное происходит сегодня после распада Советского Союза).

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Казалось бы, уже одно перечисление фактов недалекой истории говорит о важности исторического опыта. Однако практика демонстрирует другое. Вероятно, причина лежит в самой гуманитарной науке, которая длительное время подвергалась жесткому идеологическому прессу и заметно отстала от естественно-научных знаний. И если мы хотим, чтобы историческая наука сегодня отвечала требованиям времени, ей необходимо перейти от традиционной описательности к анализу и прогнозу. Только так можно научиться извлекать полезные знания из прошлого и применять их в социальной практике. Но прежде всего поговорим о том, как соотнесутся понятия “историческое знание” и “исторический опыт”. Их нельзя отождествлять. Имея единое объективное основание в реальном историческом процессе, эти категории предполагают различные цели и, следовательно, различные результаты исследования. исторический опыт - это составная часть исторического знания, или, иначе говоря, ретроспективная оценка (с позиций современной социальной практики) прошлого в его отношении к последующему развитию, к итогам этого развития. Такой подход позволяет осмыслить историческую ситуацию не просто как свершившийся факт, а как сложную вероятностную взаимосвязь между возможностью и действительностью, между прошлым и настоящим; исследовать объективно заложенные в историческом процессе альтернативные варианты, позитивные и негативные решения, прогрессивные и регрессивные тенденции, вероятность их проявления в будущем.

Устоявшегося понятия “исторический опыт” не существует (его нередко путают с историческим знанием или сводят к идеологическим штампам). Я бы определил исторический опыт как концентрированное выражение социальной практики прошлого и выявление закономерностей общественного развития, помогающих находить наиболее обоснованные решения проблем современности. Исторический опыт по своей сути многофункционален. Из этого множества выделю три, наиболее актуальные функции: экспертную, компаративную и прогностическую.

1. Экспертная функция - оценка уровня развития государства, региона или человеческого сообщества, необходимая, чтобы понять, насколько названные объекты соответствуют современным требованиям. Эта же функция выявляет оправдавшие себя формы деятельности и неиспользованные альтернативы развития, а также негативные явления. Помогает понять истоки близких и дальних ошибочных решений, различного рода пережитков, тормозящих прогресс. Именно такого рода анализ позволяет сформулировать долговременные тенденции развития, показать причины устойчивости или, наоборот, нарушения сложившихся форм деятельности, проследить реакцию населения на сохранение или уничтожение старых форм и внедрение новых.

2. компаративная функция. Ее задача - сравнивать уровни, пути и методы развития исторических периодов, например существования государств, чтобы выявить и учесть полезный опыт. Такое сопоставление опыта имеет огромное значение, особенно для отстающих стран и регионов.

3. Прогностическая функция исторического опыта тесно связана с двумя названными и вытекает из них. Она наиболее ответственна, сложна и менее отработана на практике.

A, с другой стороны, реальна ли она? Можно ли сослаться на конкретные исторические прогнозы? Можно. Вот некоторые из них.

В 1835 году американец А. Токвиль писал: “В настоящее время существуют на земле два великих народа, которые, начав с различных точек, приближаются, по-видимому, к одной цели: это русские и англо-американцы. Оба они выросли незаметно; и когда взоры людей были обращены в другую сторону, они вдруг заняли место в первом ряду между нациями, так что мир почти в одно время узнал и об их появлении, и об их величии <...>Для одного главное средство действия есть свобода, для другого - повиновение. Их исходные точки различны; и одинаково каждый из них предназначен, по-видимому, тайной волею провидения держать когда-нибудь в своих руках судьбу половины мира”.

Это предвидение сбылось к середине следующего века.

B. И. Ленин на рубеже XIX и XX веков обосновал возможность победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране и подтвердил это Октябрьским переворотом 1917 года и последующими событиями. Почти в то же время другой деятель социалистического движения Г. В. Плеханов доказывал невозможность построения реального социализма в России. И в конечном счете оказался прав. Л. Н. Толстой предупреждал, что если в России рухнет вера, то страна на долгие годы превратится в царство денег, водки и разврата. Так и случилось, когда дважды рушилась вера - сначала в православие и царя, а затем в социализм и коммунизм.

Поражают реалистичностью прогнозы выдающегося русского мыслителя XX века И. А. Ильина. Приведу два примера. Первый - из области внутриполитической, когда он предупреждал: “Если что-нибудь может нанести России после коммунизма новые, тягчайшие удары, то именно упорные попытки водворить в ней после тоталитарной тирании демократический строй. Ибо эта тирания успела подорвать в России все необходимые предпосылки демократии <...>, без которых возможно только буйство черни, всеобщая подкупность и продажность и всплывание на поверхность все новых и новых антикоммунистических тиранов...” Так и случилось почти на всем постсоветском пространстве.

В другом примере, касающемся внешнеполитической области, Ильин акцентировал внимание на том, что посткоммунистическое расчленение России “явилось бы невиданной еще в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой человечество понесло бы на долгие времена <...>, в нашу эпоху в этот процесс будет втянута вся вселенная”. По его подсчетам, в этом случае возникнет “до двадцати отдельных государств”, не имеющих ни бесспорной территории, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни армии, ни бесспорного национального населения... И в эти водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями, наймиты соседних держав, иностранные искатели приключений... “Не умно это, - подводит итог Ильин. - Недальновидно. Торопливо в ненависти и безнадежности на века. Россия - не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ... Не хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права!”

Многое из прогнозируемого Ильиным сбылось. Советского Союза больше нет. Правда, возникло не 20, а 15 отдельных государств, но процесс-то еще не завершился.

ОСНОВА ДЛЯ ПРОГНОЗОВ - ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

В литературе приводятся разные версии - от предсказаний волхвов и юродивых до строгих математических расчетов. Мне представляется, что прежде всего необходимо обратиться к историческому процессу, в ходе которого накоплено множество разнообразных сюжетов и документов, помогающих понять взаимодействие между прошлым, настоящим и будущим. Однако не стоит думать, что исторический прогноз может быть точен до дня и часа или распространяться на многие столетия. Он имеет среднесрочное, вероятностное действие в диапазоне, как правило, определенной исторической эпохи. Задача заключается не в предсказании фантастического будущего, а в попытке поставить на службу обществу исторический опыт прошлого, который необходим для оптимизации человеческой деятельности сегодня и в будущем.

По мнению немецкого ученого К. Ясперса, “лишь история человечества в целом может дать масштаб осмысления того, что происходит в настоящее время”. К такому масштабу трудно приблизиться, но мысль о том, что прошлое в значительной степени определяет настоящее и будущее, верна и исключительно перспективна для прогностики, особенно применительно к России, история которой состоит из множества напластований разных эпох (норманнской, византийской, монгольской и др.), оставивших неизгладимый след в ее судьбе, чувствительный до сих пор.

Закономерности исторических процессов проявляются во многих сферах человеческого бытия. Наиболее универсальны демографические циклы. Выдающийся французский историк Ф. Бродель писал по этому поводу: “Демографические приливы и отливы есть символ жизни минувших времен - это следующие друг за другом спады и подъемы, причем первые сводят почти на нет, - но не до конца! - вторые. В сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все) может показаться второстепенным)”.

На основе демографических циклов можно не только глубоко раскрыть прошлую историческую динамику, но и с высокой долей достоверности представить будущую. Такие циклы прослежены на материалах древности, Средневековья и нового времени. На Ближнем Востоке насчитывается более 20 демографических циклов, в Китае - 13, а в Южной и Западной Европе - 8. Представитель французской школы “Анналов” Э. Лабрусс доказал, что завершающей стадией цикла является революция, и проследил это на примере Великой французской революции, а американский ученый Дж. Толстоун детально показал роль перенаселения в серии революций XVI-XIX веков.

Отмеченную закономерность использовали не только в аналитических и прогностических, но и в прагматических целях. Например, чтобы предотвратить революции в Европе после Первой мировой войны (на почве демографических циклов) по рекомендации известного английского экономиста Дж. Кейнса был введен план Дауэса, а после Второй мировой войны - план Маршалла. И тот и другой должны были помочь воевавшим странам скорее вернуться к мирной размеренной жизни.

Во второй воловине ХХ века в условиях демографического взрыва, охватившего третий мир, возникла угроза масштабного голода. В 1972 году был опубликован доклад Римского клуба “Пределы роста”, в котором прогнозировалась неизбежность голода и социального кризиса во многих странах мира. И действительно, из 20 хронически голодающих государств половина стала ареной восстаний и революций. Чтобы ограничить размах революционного движения, голодающим странам была оказана серьезная экономическая помощь, которая в определенной степени стабилизировала положение в третьем мире.

Уральский исследователь С. А. Нефедов применил теорию демографических циклов к России и выявил их влияние на революционные события в ней, в том числе на революцию начала ХХ века. Любопытно, что и Дж. Кейнс, характеризуя трудности перенаселения в Европе накануне Первой мировой войны, писал, что колоссальные потрясения 1917-1922 годов в России, быть может, гораздо более следствие роста населения, нежели деятельности Ленина или заблуждений Николая II. (В годы, предшествующие 1914-му, ежегодный прирост населения России достигал огромной цифры - 2 миллиона человек.)

Обращение к историческим циклам России продуктивно и для учета вековых и четвертьвековых трендов (тенденций). Рубежи последних четырех веков ознаменовались переменами основополагающего свойства. В конце каждого из предшествующих веков развивалась фаза распада, достигающая апогея в десятые годы последующего, а затем наступала фаза возрождения. Рубеж XVII века - Смута, воцарение новой династии - Романовых, - потом национальный подъем. Рубеж XVIII века - неудачное начало Северной войны, реформы Петра I, затем выход на европейскую арену. Рубеж XIX века - нашествие Наполеона, его изгнание, приведшее к лидерству России в Священном союзе европейских государств. Рубеж XX века - поражение в Первой мировой войне, развал империи, кардинальная смена политического режима и постепенный переход к сверхдержаве. Рубеж XXI века - распад Советского Союза, либеральные реформы. Не исключено, что апогеем пятого векового цикла станут десятые годы текущего века, как это случалось в 1610-1613-е, 1708-1709-е, 1812-1814-е и 1914-1917-е годы.

Внутри вековых циклов действуют четвертьвековые, связанные со сменой политических элит, что имеет принципиальное значение при авторитарных режимах. Два последних века убедительно подтверждают эту тенденцию.

1801 год - убийство императора Павла I, вступление на престол Александра I, принципиальные изменения во внутренней и внешней политике государства. 1825 год - смерть Александра I, воцарение Николая I, николаевская реакция. 1855 год - смерть Николая I и восшествие на престол Александра II, отмена крепостного права, буржуазные реформы. 1881 год - убийство Александра II, приход к власти Александра III, контрреформы. 1894 год - смерть Александра III, восхождение на престол Николая II, Первая мировая война, революция в России. 1917 год - отречение от престола Николая II, установление Лениным Советской власти. 1937 год - утверждение сталинской диктатуры, уничтожение ленинской гвардии, активная фаза социалистических преобразований, Отечественная война. 1953 год - смерть Сталина, десталинизация, хрущевские реформы. 1964 год - отстранение от власти Хрущева, приход Брежнева, сверхдержава и застой. 1982 год - смерть Брежнева, горбачевская перестройка. 1991 год - избрание Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР, распад Советского Союза, либеральные реформы.

На протяжении двух последних веков российской истории средняя продолжительность правления каждой элиты колебалась в пределах 20-25 лет (за небольшими исключениями - Александр III, Хрущев, Ельцин). Все перечисленные выше элиты имели ярко выраженное политическое лицо и определяющее влияние на исторические процессы в России. Иначе говоря, при слабых демократических традициях нашего Отечества судьбу страны в основном определяли правящая личность и ее окружение. После Брежнева эта тенденция начала размываться, и теперь стоит вопрос: что будет со страной после 25-летия со времени его ухода, в 2008 году? Тем более, что ориентировочно на это время приходится апогей пятого столетнего цикла российской истории.

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ

В связи с авторитарностью политических режимов нелишне обратиться к прогнозированию возникновения диктатуры. Еще в 1650 году, во время Фронды во Франции, кардинал Д. Мазарини писал: “Беспорядки, когда они доходят до крайности, неминуемо ведут к утверждению абсолютной власти”. На практике это вскоре подтвердил король Людовик XIV, заявив парламенту: “Господа, вы полагаете, что государство - это вы? Государство - это я!” Опираясь на опыт Цезаря по усмирению Галлии, Екатерина II предсказала появление диктатора в революционной Франции еще до пришествия Наполеона.

Хорошо известно, что большевистская диктатура в России была установлена в результате хаоса, порожденного поражениями в Первой мировой войне и Февральской революцией. Все последующие диктатуры, будь то гитлеровская, пиночетовская и многие другие, возникали в аналогичных условиях. Отсюда вывод: грань между демократией и диктатурой очень тонкая, и весь вопрос в том, как своевременно и правильно уловить ее колебания. Не исключено, что в условиях обнищания значительной части населения нынешней России и острого противостояния политических сил попытка одной из них добиться своей гегемонии может подтолкнуть к диктатуре.

Исторический прогноз требует глубокого знания положения в стране и тенденций развития. В феврале 1914 года далекий от социалистических убеждений член Государственного совета Российской империи П. Н. Дурново в специальной “Записке государю” обосновал тезис, говорящий о том, что в России “всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое”, так как “крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий - о передаче ему всего капитала и прибылей фабрикантов”. Именно это и произошло в 1917 году.

В нынешней ситуации крестьянин, помня коллективизацию и раскулачивание, не очень рвется к земле, а рабочий, по некоторым социологическим опросам, думает примерно так же, как и во времена Дурново. Тот же Дурново в той же “Записке.” на основе опыта неудачной войны с Японией и последовавшей за ней революции 1905 года в России с удивительной точностью предсказал развитие событий в стране в случае поражения в войне с Германией: “В побежденной стране неминуемо разразится социальная революция <...>Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению”.

Известны и более широкие исторические параллели, носящие прогностический характер. 25 января 1917 года российский министр финансов П. Барк, выступая на Петроградской конференции Антанты, поведал, что цены в России поднялись в 4-5 раз, намного больше, чем в других воюющих странах. “Если курс рубля не будет поддержан, - утверждал он, - то возможна катастрофа, как во время французской революции”. Во Франции к февралю 1793 года стоимость ассигнации упала до 50 процентов номинала, по стране прокатилась волна голодных бунтов, которая привела к власти якобинцев. Спустя 124 года Антанта не поддержала русский рубль, и через месяц случилось то, что прогнозировал Барк, - произошла Февральская революция. Вообще этапы российской революции, понятые в широкой исторической ретроспективе , напоминают французскую, и не исключено, что России еще придется повторить некоторые из них.

ЗАГЛЯНУТЬ В ПРОШЛОЕ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ

Исторические параллели и компаративный анализ дают представление о том, какими этапами, с какими позитивами и негативами пришли те или иные страны к настоящему. Убедительно это делает К. Ясперс в концепции осевого времени (к нему относятся 800-200 годы до н.э.), в которой он сравнивает синхронность основополагающих исторических процессов в Индии, Китае, Иране, Палестине и Греции. (См. “Наука и жизнь” № - “Осевое время” на плечах гигантов. - Прим. ред.) Эти процессы до сих пор активно проявляются в жизни многих народов, прежде всего в религиях, оказывающих и поныне огромное влияние на все стороны жизни населения планеты.

С таких же позиций посмотрим на последствия великих географических открытий. Испания и Португалия, получившие в результате этих открытий колоссальные богатства, потратили их на фантастическую роскошь, затормозив развитие своих экономик. А вот Англия употребила “колониальные товары” и доходы от них на интенсивное развитие экономики и превратилась в “мастерскую мира”. Англия стала могущественной империей, а Испания и Португалия остались второстепенными государствами. Не случится ли подобное с Россией, когда исчерпаются ее энергоресурсы или упадет спрос на них?

Второй сюжет из области исторических прогнозов связан с важнейшей проблемой перехода от традиционного аграрного общества к современному индустриальному и прогнозирования вступления в постиндустриальное. Россия встала на этот путь двумя столетиями позже ведущих западных держав и шла по нему очень медленно и противоречиво вплоть до первой четверти ХХ века. Это привело к значительному отставанию ее от цивилизованного мира. Жестко проведенная в ХХ веке модернизация промышленности и сельского хозяйства такое отставание кардинально сократила. Но процесс прервали либеральные реформы начала 90-х годов, погубившие половину индустриального потенциала страны. Прерванная модернизация опасна противоположными крайностями. С одной стороны, попытками вернуться назад для завершения ранее начатых процессов - это ведет к закреплению архаики. С другой стороны, стремлением любыми путями прорваться в будущее, не гнушаясь никакими средствами, а это чревато радикализмом и экстремизмом.

Такое уже было в России на рубеже XIX и ХХ веков, когда прервалась пореформенная буржуазная модернизация и началась радикальная большевистская. Сегодня наблюдается подобие завершения некоторых ранее начатых процессов. А завтра могут возобладать радикальные.

Пытаясь заглянуть в российское будущее, стоит учитывать национальные традиции и черты характера народа. Широко известна поговорка “русские долго запрягают, но быстро едут”. Свидетельство тому - высокие темпы петровских и сталинских преобразований. Сначала поражения, а потом блистательные победы во многих войнах. Прогресс в России нередко насаждался силой,

Путем революций сверху, чаще более кровавых, чем снизу. Через определенное время они сменялись глубоким застоем. Цена российских преобразований, как правило, очень высока. Об этом свидетельствуют опять-таки эпохи Петра I и Сталина.

Ожидать легких решений российских проблем не приходится, учитывая огромные масштабы страны, трудные природно-климатические условия, постоянный дефицит финансовых ресурсов и другие усложняющие обстоятельства. Здесь придется вспомнить оценку В. О. Ключевского, говорившего: “Природа и судьба вели великоросса так, что приучали его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее - только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу”.

Чтобы вырваться из порочного круга, обрекающего страну на бесконечный кризис, необходим тщательный анализ сочетания новаций и традиций в русской жизни. Не одна реформа и даже революция утонули в трясине нашей “самобытности”. Опять же В. О. Ключевский, характеризуя буржуазные реформы второй половины XIX века, отмечал: “Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу”. Нечто подобное произошло и с последними либеральными реформами. Следовательно, главный вопрос не только в том, какую модель взять для преображения России, а в том, как ее адаптировать к российской действительности.

Задумываясь о перспективах России, нельзя не учитывать бесконечное “раскулачивание”, которое обескровливает экономику. При всей несхожести таких российских явлений, как опричнина, закрепощение, раскрепощение крестьян, коллективизация, национализация, приватизация, у них один общий корень - непрекращающаяся грубая смена формы собственности, которая съедает все накопления общества. Такая же практика “раскулачивания” господствовала и в политической сфере.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Во все времена бедствием для России было чиновничество, “крапивное семя”, как его называли в народе. Если в имперский период чиновники служили определенным классам под их жестким контролем, то теперь они сами превратились в привилегированный класс, никому не подотчетный. В этом отношении страна вернулась едва ли не в постпетровское безвременье, когда в правительственном манифесте от 9 января 1727 года признавалось: “Умножение привилегий и канцелярий во всем государстве не токмо служит к великому отягощению штата, но и к великой тягости народной... Разные управители имеют свои особливые канцелярии и канцелярских служителей, и особливый свой суд, и каждый по своим делам бедный народ волочит”.

Печальные параллели можно провести между уголовщиной начала и конца ХХ века. Временное правительство, выпустив в марте 1917 года из тюрем тысячи заключенных, не подозревало, что значительная часть из них быстро приспособится к новому режиму, вольется в него. Уголовники, признавшие большевиков, врастали в партию и даже в ЧК. Кто не сделал этого, был уничтожен тем же ЧК. Так слилось политическое и уголовное. Часть криминала стала чиновничеством, а часть чиновничества стала криминалом. Эти тенденции проступают подчас и сегодня.

Мои размышления, конечно, не претендуют на ранг прогнозов, но ясно дают понять, что их необходимо учитывать в прогнозировании будущего страны для того, чтобы избежать типичного российского парадокса - “созданное вчера считалось дурным завтра, и создавалось сегодня то, что было уничтожено вчера”.

Разумеется, для прогнозирования перспектив важно не только учитывать преемственность традиций, ориентированных на прошлое, но и перемены, которые несет с собой будущее. Более того, преемственность и перемены надо как-то совместить, понять их взаимодействие, а для этого гуманитарного знания, исторического мышления недостаточно. Нужна история, оснащенная математическим аппаратом, - широкие динамические ряды и математические модели, одинаково хорошо понимаемые как математиками, так и историками, но это уже другая проблема.

В этой статье мы поговорим о том, как взаимосвязаны прошлое и настоящее

. В статье « » мы говорили о предыдущих воплощениях человека. Однако феномен реинкарнации иногда объясняют по-другому.

Некоторые, например, считают, что люди, которые вспоминают прошлые жизни, всего лишь считывают информацию с информационного поля о другом человеке. Если это так, то почему эта информация касается только вполне конкретных людей? Что это за люди?

Давайте разбираться. По закону Притяжения человек может притягивать только подобную себе информацию. Когда человек вспоминает что-то, он «приводит в действие» свои частоты, точнее вибрации ментального поля на определенной частоте. Далее, как камертон, т.е. по закону Притяжения, начинает «ловить», т.е. вспоминать или получать подобную, информацию. Он не сможет поймать информацию с частотами, которых нет у него самого.

Многие знают о том, что Менделеев, проснувшись, «вспомнил» таблицу элементов, которую, как считают, увидел во сне. Так вот, Менделеев уже был готов увидеть эту таблицу, т.е. у него как у химика уже были определенные знания. У него были, условно говоря, полевые структуры, которые могли резонировать на частотах информации о химических элементах. Никто другой — ни Коперник, ни Ньютон -не смогли бы увидеть эту таблицу, потому что у них нет этих знаний, т.е. частот, на которых можно «поймать» эту информацию.

Вернемся к вопросу о том, что же вспоминает человек: себя из прошлого или кого-то другого из информационного поля. Из наших рассуждений следует, что если в нем самом нет таких частот, то он не сможет «поймать», т.е. узнать что-то из прошлого или из информационного поля. Ему просто нечем это «ловить», т.е. вспоминать и понимать.

Следовательно, человек воспринимает информацию о человеке, выражаясь техническим языком, с теми же параметрами поля, что и сам человек в настоящем. И вроде бы, получается, что человек помнит о самом себе из прошлого.

Однако у кого-то возникнет вопрос: «Но разве можно применить закон Притяжения к человеку в настоящем и человеку в прошлом?» Можно. Дело в том, что мы говорим об информации. А информация включает в себя одновременно настоящее и прошлое.

Кроме того, с точки зрения современной науки, времени не существует. Следовательно, человек проживает все жизни одновременно. Поэтому люди, которые вспоминают свои прошлые жизни, просто способны, находясь в настоящем, воспринимать одновременно информацию о себе как бы на «других частотах». Я понимаю, что от таких выводов у некоторых голова идет кругом. Но нам с трехмерным воображением представить это невозможно.

Кстати, современный гипноз позволяет делать примерно такое же. Загипнотизированный человек, сидя в кресле, одновременно «живет», например, в своем детстве. И рассказывает во всех деталях о каких-то событиях.

А теперь просто отдохните. Посмотрите, что еще можно делать с помощью гипноза.

Черпать мудрость из прошлого, жить в настоящем, творить будущее

1.

Принцип осознанности и время

«Только от времени все изнашивается и разрушается в этой Вселенной, ничто от него не может скрыться. Время творит бессчетные Вселенные, и в мгновение ока разрушает их. Нет ничего мощнее времени... Время - это великий фокусник, полный обманчивых уловок. Время невозможно анализировать... У него ненасытный аппетит ко всему - оно поглощает маленьких букашек, огромные горы и даже короля рая! В этом мире нет ничего низкого или высокого, что было бы неподвластно времени».

«Йога Васиштха», глава I

Как вы неоднократно слышали, в Учении Лайя-йоги, главным принципом является осознанность или поддержание осознанности.

Поддержание осознанности касается не только дыхания, медитации, движения тела при ходьбе или совершении повседневных дел. Поддержание осознанности к естественному созерцанию при еде, работе, разговоре - это части более глобального принципа осознанности, который включает в себя также время в трех аспектах, пространство Вселенной, причинно-следственные связи, идущие из других измерений, иерархию божественных существ, различные виды Вселенских сил и т.д.

Давайте более широко посмотрим на принцип осознанности.

Быть осознанным не значит только концентрироваться на чувстве «Я» при ходьбе во время ритрита. Это означает тонко понимать те обстоятельства, связи и отношения, в которых мы в данный момент находимся, и направлять их в соответствии со своим выбором и пониманием.

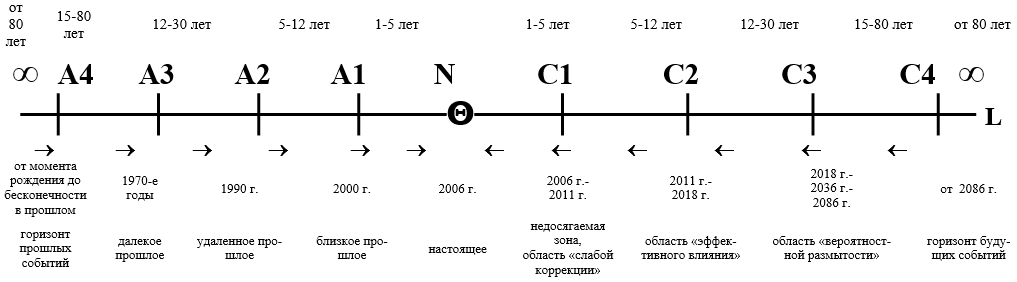

Мы, как человеческие существа, живем во времени, то есть прошлом, настоящем и будущем. При этом прошлое уже ушло и его не вернуть (если вы не махасиддх), настоящее постоянно ускользает, так что его никак нельзя зафиксировать, будущее же неопределенно, размыто, однако оно постоянно на нас надвигается и его нельзя избежать, от него нельзя спрятаться.