Славянские зимние праздники. Возвращение к истокам

Мы продолжаем знакомить новичков со славянской языческой культурой. В этой и последующей статье мы коротко расскажем об обрядах и праздниках, о том, как к ним готовиться, как себя вести на них, что одевать и многое другое. Традиционно у славян довольно обширный календарь праздников. Некоторые из них известны всем, как Масленица, Коляда, Купала. Про другие мало […]

В этот день по частным домам да по квартирам ходят колядовщики и выпрашивают у хозяев всевозможные гостинцы. С давнего времени, на Щедрец устраивается праздничный большой пир с хмельными напитками и роскошным угощением, а со всех сторон раздаются щедровальные песни – щедровки. Обильное праздничное угощение редко когда обходилось без блюда из свинины. Считается, что именно это […]

Коляда – один из старейших праздников на Земле Великой Руси. Сейчас все знают, что Коляда означает «колядование». В этот день многие дети бегают по разным домам и стараются набрать побольше угощений. В основном, это, конечно, конфеты и пряники, но сегодня к ним добавляются деньги и тропические фрукты (в основном, мандарины и апельсины). В прежние времена […]

Корочун или Карачун – зимний день, названный так по имени Бога холода и морозов. Бог Корочун – одна из ипостасей Бога Велеса. Славяне-родноверы почитают Бога Корочуна 21 декабря, в ночь перед самым коротким и самым холодным зимним днем. День Корочуна приходится на 22 декабря, день зимнего солнцеворота. В этот день Бог Корочун берет власть в свои […]

День поминаний Богатыря Святогора (03 декабря) Среди Русских богатырей Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца особое место занимает Великан-Богатырь Святогор. Обо всех этих богатырях сложено немало сказаний, им посвящено много прославляющих былин. Святогор Богатырь получил свою долю известности. Однако, он не так известен, как Три богатыря, прославленные картиной Васнецова и былинными сказаниями, но он […]

В этот день славяне обязательно стремились попасть на болото, для того, чтобы показать Марене, что они ее не боятся. Богиня Марена – Богиня Смерти и болезней, Богиня Зимы и трескучих морозов. Славянская мифология прямо связывает Марену с сезонными ритуальными обрядами, посвященными умиранию природы и ее последующему воскрешению. Богиня Мара-Марена – дочка Великой Богини Лады. Ее […]

Богиня Макошь – покровительница девиц и женщин, Богиня Любви, брака и родов. Под покровительством Богини Макоши также находятся пряхи и ремесло прядение. Издревле Богиня Макошь представляет женское начало и является защитницей женщин и девиц. С давних времен Богиню Макошь просят о легких и безболезненных родах, о здоровых детях и о крепком работящем муже, способном защитить, […]

Покрова Пресвятой Богородицы знаменуют собой выпадение первого снега. Именно к этому празднику на Руси обычно выпадал первый снег. Согласно старинным славянским традициям, в этот день происходит встреча Зимы и Осени. Корни этого празднества уходят в стародавние времена. Сегодня трудно сказать, сколько тысячелетий насчитывает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Можно только об одном сегодня говорить с абсолютной […]

На Радогощ Жрецы призваны заклинать огонь. Для славян, Радогощ является великим праздником. Урожай уже собран и уложен в закрома, а Световит – Осеннее Солнце, уже не прогревает землю, как в летнее время. Деревья в садах и в лесах перекрашивают свои листья и подготавливаются к зиме. Ветви деревьев сбрасывают свою яркую листву-одежду, и остаются совсем неприкрытыми. […]

На праздник Лады, девушки обращаются с просьбами к Небесной Богине-Матери, чтобы она помогла собрать хороший, полновесный урожай. Особый статус Богини-Роженицы Лады, Верховной Богини-Покровительницы свадебных торжеств, брачной жизни и обильного плодородия, обуславливает возникновение множества праздников, посвященных ей. Эти праздники мы отмечаем не менее шести раз в году, начиная с марта и заканчивая только в середине сентября. […]

День Сварога является праздником мастеровых людей, и, в особенности, мастеров кузнечного дела. Ведь Бог Сварог – это и есть Небесный Кузнец, создавший Небесную Сваргу. Ко Дню Сварога завершаются все обряды по закрытию Сварги (прерывается живая связь между Землей и Небом. На Землю постепенно опускаются холода, сковывают ее морозным воздухом, постепенно отбирая влияние у светлых Богов. […]

Бог Волх у славянского народа является Богом войны, а также надежным защитником Ирийского сада. Бог Волх – супруг Богини Лели. Волх является сыном Мать Сырой Земли и Индрика-Зверя, потомком владыки темных сил – Черного Змея. От своих могущественных Предков, Волх унаследовал все их сильные стороны. Когда Волх вырос, он убил своего родителя Индрика-Зверя. А став […]

Осенины — праздник урожая. Главным символом всего собранного урожая является хмель. Славянский земледельческий календарь отмечает этот день, как Осенины. В этот день принято проводить празднество — День Собранного Урожая, который должен прокормить все население городища или поселка до следующего лета. Этот день давал людям возможность воздать благодарение своей Кормилице, Матери Сырой Земле. К этому времени […]

В этот день начинается отсчет нового календарного Лета. Кстати, поздравляя всех окружающих с Новым Годом, мы даже и не подозреваем, во что нас превратили за последний период времени. Дело в том, что Новый Год ведет свое начало от царя-петрушки. Это ему так просто вздумалось подшутить перед своими немыми придворными. Шутка на удивление быстро прижилась. А […]

Наши предки были язычниками. В честь богов они устраивали богатые пиры, обряды, жертвоприношения и языческие праздники. В течение многих веков у них сложился целый пантеон богов во главе с Перуном. Славяне верили, что этот бог посылает на землю благодатный дождь и грозовую молнию. Прошло много веков, но языческие праздники славян до сих пор живут в нашей национальной памяти.

Сын Святослава, князь Владимир Красно Солнышко, принял православие и в 988 году крестил русскую землю. С тех пор на Руси началось суровое время гонений на древнюю культуру. Однако, несмотря на жестокие преследования властей и священников, церковные записи свидетельствуют о том, что приходилось уничтожать «поганых идолов» даже в середине XIII века. Но уничтожить обычаи славян так и не удалось.

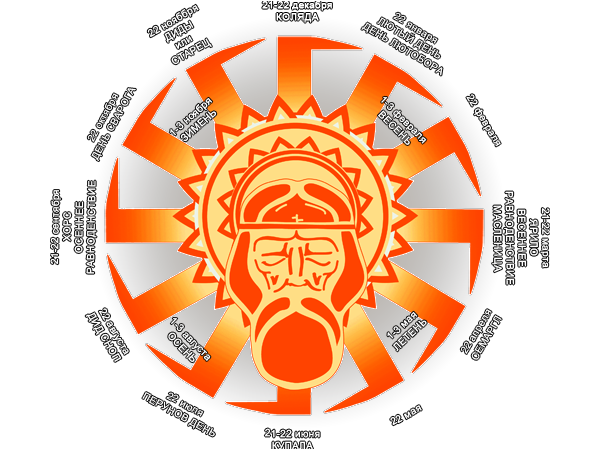

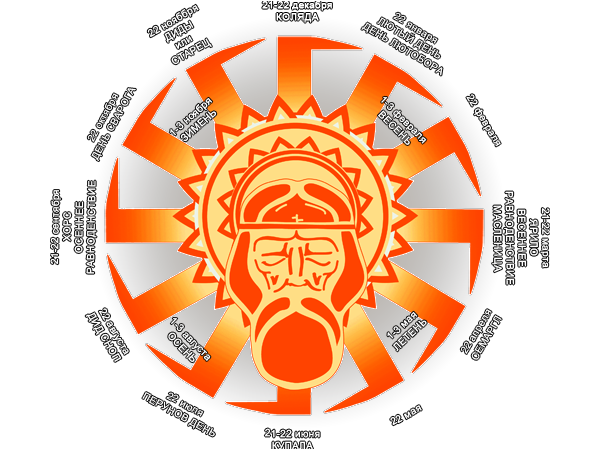

Многие языческие праздники и традиции тесно переплелись с христианством. Теперь они составляют единое целое, часть нашей культуры. Религия предков до сегодняшнего дня продолжает жить в славянских языческих обычаях. Сведения из летописей, находки археологов, записи старых поверий и обычаев сохранили историю древних славян и позволяют буквально по крупицам воссоздать историю. Ниже представлен примерный календарь языческих праздников.

Праздники по месяцам

Январь (Просинец):

Январь (Просинец):

- 21 декабря — 7 января — Святки (Коляда);

- 1-6 января — Велесовы дни;

- 6 — Турицы зимние;

- 8-9 — День повитух.

Февраль (Сечень):

- 1-2 — почитание богини Молнии Громницы;

- 4-10 — Малые Велесовы, или Волчьи, Святки;

- 11 — Велесов день;

- 16 — именины Кикиморы;

- 21 — Весновей, или Стрибог зимний;

- 29 — День Кащея (св. Касьяна Немилостивого).

Март (Сухый):

Март (Сухый):

- 1 — славяне отмечали Навий день, праздник Марены;

- 20-21 — весенний праздник Комоедицы, Новый год;

- 24 — День пробуждения медведя, бога Велеса;

- 25 — заклинание весны (хр. Благовещение).

Апрель (Березозол):

- 1 апреля — День пробуждения Домового;

- 6-7 — день пробуждения Лешего;

- 7 — День богини Карны-Плакальщицы;

- 7-14 — Перунова неделя;

- 14-21 — Фомина неделя, поминание усопших;

- 21-22 — Праздник Лели, богини любви.

Май (Травень):

Май (Травень):

- 2 — День богини природы Живы;

- 6 — День, сына Сварога, — бога Солнца;

- 9 — именины Земли-Матушки, Макоши (хр. Никола Вешний);

- 20-30 — неделя бога Рода;

- 21 — Оленины-Ленничи, праздник в честь льна;

- 22 — Ярилин день, Семик (Никола весенний).

Июнь (Кресень):

- 4-5 — Ярилин день;

- 15 — День Триглава, грозного бога с тремя головами;

- 15-20 — Зеленые Святки (хр. Троица);

- 19-24 — Русальная неделя, проводы русалок;

- 23 — Аграфена Купальница;

- 24 — Иван Купала.

Июль (Червень):

- 12 — Выбор жертвы богу Перуну;

- 20 — Перунов день (хр. Илья Пророк), когда воины освящали оружие.

Август (Серпень):

- 7 — Праздник урожая;

- 14 — Медовый спас;

- 19 — Яблочный спас;

- 29 — Хлебный спас;

- 10 — Спожинки — окончание сенокоса;

- 28 — Спожинки — завершение уборки хлеба.

Сентябрь (Рюень):

- 8-9 — трапеза в честь Лады и Лели;

- 9 — Праздник урожая, Осенины, благодарение Матери-Земли;

- 11 — Род и Рожаницы;

- 14 — День Волха Змеевича;

- 21 — День бога Сварога;

- 22 — Спожинки, Овсень малый;

- 27 — Родогощь.

Октябрь (Листопад):

Октябрь (Листопад):

- 2 — Покров, Встреча Осени с Зимой;

- 26 — Родительский день;

- 28 — Праздник Макоши Пятницы — Параскевы.

Ноябрь (Грудень):

- 1 — Мокошь, Кузьминки;

- 25 — Марена.

Декабрь (Студень):

- 9 — День Даждьбога и Марены (Юрий Холодный);

- 23 — Корочун;

- 24-25 — Коляда;

- 26 декабря — 6 января — Щедрец.

Праздники в христианстве

После принятия христианства многие традиции языческих праздников перешли на православные. Например, День Перуна (2 июля) стал называться в честь св. Ильи Пророка, а день Ивана Купалы (7 августа) — в честь Иоанна Крестителя. Наиболее известными языческими праздниками в христианстве являются Масленица, Святки и Крещение.

Масленица — это один из славянских языческих праздников, который отмечают с 7 по 13 марта перед Великим постом. Она заменила собой языческий праздник Проводы зимы. Первоначальное название этого праздника — Комоедица, который, согласно календарю языческих праздников, отмечают в день весеннего равноденствия.

Масленица — это один из славянских языческих праздников, который отмечают с 7 по 13 марта перед Великим постом. Она заменила собой языческий праздник Проводы зимы. Первоначальное название этого праздника — Комоедица, который, согласно календарю языческих праздников, отмечают в день весеннего равноденствия.

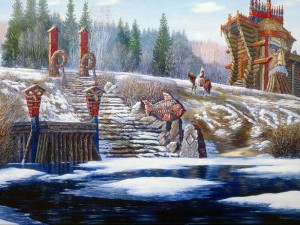

Славяне верили, что в марте наступает Новый год, Ярило-солнце растапливает снега и природа пробуждается от зимнего сна. Они совершали различные обряды: жгли чучело Зимы, играли, катались на санях, устраивали пиры и народные гулянья, пекли блины, спускали с гор огненные колеса.

Кроме всего прочего, в праздник Проводы зимы они почитали Медвежьего бога: ранним утром торжественной процессией с песнями, плясками и прибаутками приносили в лес блины и выкладывали их на пеньки. Медведя называли Комом. Отсюда пошло выражение «первый блин комом», то есть медведям. После крещения Руси языческие праздники были под запретом.

И тогда Комоедицу заменили Масленницей. Но почти все традиции празднования сохранились практически в неизменном виде. Поэтому Масленница — это языческий праздник.

Святки по датам проведения (6-19 января, согласно календарю языческих праздников) совпадают с днем Турицы, или Водокреса, который был посвящен поклонению Туру, сыну Велеса и Макоши (богини рукоделия). Тур покровительствовал пастухам, шутам, клоунам, веселым и задорным людям, лесным обитателям. 6 января славяне гадали на весь будущий год, а также бросали в колодец снег, чтобы освятить воду. В остальные дни радовались, плясали, устраивали гулянья. Слово Святки вошло в обиход после принятия христианства в X веке. Под ними подразумеваются святые вечера, которые начинаются 6 января в сочельник и заканчиваются 19 января на Крещение.

Святки по датам проведения (6-19 января, согласно календарю языческих праздников) совпадают с днем Турицы, или Водокреса, который был посвящен поклонению Туру, сыну Велеса и Макоши (богини рукоделия). Тур покровительствовал пастухам, шутам, клоунам, веселым и задорным людям, лесным обитателям. 6 января славяне гадали на весь будущий год, а также бросали в колодец снег, чтобы освятить воду. В остальные дни радовались, плясали, устраивали гулянья. Слово Святки вошло в обиход после принятия христианства в X веке. Под ними подразумеваются святые вечера, которые начинаются 6 января в сочельник и заканчиваются 19 января на Крещение.

На 19 января, когда христиане отмечают Крещение, славяне-язычники праздновали свое торжество — Водосвет. И оно очень схоже с Крещением. Язычники, как и христиане, считали, что в этот день вода приобретает чудесные свойства и превращается в целебную.

По традиции в этот день купались в проруби или же просто умывались из нее, чтобы очистить тело и душу. После того как все искупались, собирались гости и желали друг другу здоровья до следующего Водосвета.

Различие между Водосветом и Крещением состоит только в обряде освящения воды. У любого водоема делали прорубь. Затем украшали ее разноцветными лоскутами. В песнях славили Мару-Марицу-Водицу. После этого в воду бросали подарки: зерно и хлеб. Затем начинали окунаться сами. Считалось, что такое купание заряжает человека здоровьем на весь будущий год.

Рождество Христово

Рождество Христово — это христианский праздник. Но, как и остальные православные торжества, он впитал в себя некоторые языческие обычаи. Так, сама по себе рождественская елка является потомком священной ели, которую язычники почитали в разгар зимы за ее жизнестойкость.

В России до сих пор существует обычай на Рождество и Святки колядовать, то есть ходить по домам в разнообразных костюмах и масках и петь стихотворные благие пожелания хозяевам. Это трансформировавшаяся часть языческого праздника Коляда, который также должен был способствовать благополучной жизни в течение оставшейся зимы.

Интересно, что у католиков Рождество празднуют 25 декабря, а у православных — 6-7 января. Ученые считают, что такая дата была выбрана для того, чтобы затмить христианским торжеством популярные языческие праздники, приуроченные ко дню зимнего солнцестояния (21-22 декабря).

Праздник Пасхи

Пасха считается одним из главных христианских праздников. Все православные люди верят в воскресение Христа и надеются на чудеса, ждут осуществления мечты. Но, как и любой православный праздник, Пасха не обходится без укоренившихся в нем языческих обычаев. Поэтому Пасха — это языческий праздник. В России и в некоторых других странах в этот день принято красить яйца и печь куличи. Но в Библии нет таких повелений.

С давних времен церковь пыталась повлиять на людей, чтобы на Пасху не было языческих игрищ и обрядов. Но люди до сих пор верят, что именно в Страстную неделю наши умершие предки возвращаются на землю. Также сохранилась традиция наводить перед Пасхой чистоту в доме.

Некоторые языческие традиции Русской Пасхи теперь не дожили до наших дней, но сохранились в истории XIX века. По всей империи в Святую ночь жгли костры, чтобы освятить новый огонь. Другая традиция связана с освящением воды и омовением. Священники освящали воду в колодце, и матери старались умыть ею детей, а затем вытереть их полотенцем, которое после жертвовали на церковь.

Когда люди практически во всем зависят от погодных изменений, то неудивительно, что большинство их верований также связаны с природой. Основными точками отсчета в календаре славянских праздников являлись астрономическое наступление зимы, лета и осени с весной. Солнцестояние и равноденствие были важнейшими событиями для земледельца. Приход христианства на Русь привел к сильным изменениям обычаев, многое навсегда исчезло из памяти народной, но некоторые следы еще можно отыскать. Интерес к древним славянским праздникам вновь возрастает, и молодежь опять интересуется историей предков. Правы те, кто понимает, что полная потеря древних знаний – это катастрофа для нации.

Главные славянские праздники

Зимний Солнцеворот (21 декабря)

Этот праздник известен также под названием Коляда и всегда отмечался на зимнее солнцестояние, когда наступал кратчайший день в году. Богу новорожденного Солнца нужно было поклоняться и проводить обряды с песнями. Люди уже были уверены, что даже если и наступят дальше страшные морозные дни, то все одно светило будет с каждыми сутками сиять сильнее и постепенно придет лето.

Святки (21 декабря – 5 января)

Период, когда проходили данные зимние славянские языческие праздники, являлся самым оптимальным для мистических ритуалов. Поэтому именно на совершалось огромное количество разнообразных гаданий. Имелись специальные заговоры на красоту, на деньги, помогающие узнать красавицам долгожданного суженого.

Масленица (неделя перед Великим постом)

Проводы зимы в народе устраивались на , время проведения которой сейчас строго зависит от Пасхи. Это является еще одним свидетельством того, как славянские обряды плавно преобразились в христианские праздники. В астрономическом понятии Масленица припадает на последнюю неделю зимы, и ее дата полностью связана с движением светила. Обычно люди мастерили большое чучело, наряженное в женские одежды, символизирующее этот забавный персонаж. Неделя проходила в играх, катаниях на санках, театральных представлениях, кулачных боях, хождениях в гости. Основным атрибутом праздника являются вкусные блины, напоминающие формой солнце. Чучело Масленицы ожидала печальная судьба, его торжественно сжигали, призывая песнями приход весны.

Красная горка (21 марта)

Следующий славянский праздники на Руси наступал на весеннее равноденствие и символизировал встречу теплой весны. В качестве Красной горки в каждой деревни избиралась удобная возвышенность, куда согласно верованиям предков должны слетаться души умерших. Славяне считали, что они являются в виде птиц и поэтому рассыпали здесь корм для пернатых. На горе устанавливали столы с яствами и устраивали застолья, чтобы предки могли вместе с ними в этот праздник пировать.

Русальная неделя (14-20 июня)

Данный период также отлично подходит для гаданий, как и зимние Святки. Считалось, что небо в этот день открыто, а значит можно получить все ответы от Сил Природы на животрепещущие вопросы. Купаться в магические дни, посвященные богиням водоемов, не рекомендовалось. Зеленые Святки длятся неделю и заканчиваются летним солнцестоянием.

Купала (21 июня)

Именно в этот славянский праздник проводились знаменитые купальские гадания и купания в речке. Молодежь прыгала через большие костры и веселилась в хороводах, а девушки на выданье традиционно запускали венки на воду, пытаясь узнать судьбу. Приходило астрономическое лето.

Бабье лето (14-20 сентября)

В некоторых деревнях на бабье лето устраивались шуточные похороны мух в гробах из тыкв или изгнание из избы тараканов. По завершении страды женщины могли свободно делать более легкую сельскохозяйственную работу в виде мочения, трепки пеньки, просушки льна, тканья полотна.  Молодые ребята приходили помогать в этой работе сельским красавицам. Женщины, задумывавшиеся о будущей невестке, устраивали домашние застолья для молодежи, где парень мог присмотреть себе суженую.

Молодые ребята приходили помогать в этой работе сельским красавицам. Женщины, задумывавшиеся о будущей невестке, устраивали домашние застолья для молодежи, где парень мог присмотреть себе суженую.

Встреча осени (21 сентября)

На Праздник урожая следовало испечь пирогов, чтобы следующий год также был удачным. В избе обязательно обновляли огонь, вначале погасив очаг, а затем торжественно разжигая новое пламя. В астрономическом понятии наступала осень, и люди этим славянским праздником прощались с теплым летом. Традиционно на природе зажигались огромные костры и вокруг них водились большие хороводы.

Большинство праздников древних славян являли собой магические ритуалы (обряды), осуществлявшие собой единство человека и природы.

Ключевыми для древних славян были праздники, с которыми были связаны времена года (весна, лето, осень и зима), то есть переход от одного времени года к другому. В такие дни люди закладывали дела или своего рода программу на весь последующий астрономический год. Кроме этого, эти дни служили точкой опоры для начала сбора или посева урожая, начиналась стройка важных построек.

Древние славянские праздники были языческими, после того как на эти земли распространилось христианство, многие из этих ритуалов были немного преобразованы в христианские праздники.

Древние племена славян жили по солнечному календарю, вследствие чего все ритуалы славян были связаны и были ориентированы на активность Солнца.

Языческие праздники

Основными языческими славянскими праздниками были:

– Коляда или рождение Солнца, справлялся в день зимнего солнцестояния;

– Святки – справлялись после 21 декабря;

– Масленица служила символом провода зимнего времени;

– Велик день – день весеннего равноденствия и начало весны;

– Русальная неделя – проводы весны, проводились перед 21 июня;

– День Ивана Купала – летнее солнцестояние;

– Бабье лето – проводы лета;

– Праздник урожая – осеннее равноденствие;

А теперь необходимо каждый из праздников древних славян рассмотреть более подробно.

Особое место играл праздник Коляда.

Коляда

21 декабря издавна и по сей день считается днем начала астрономической зимы. После 21 декабря рождался бог Коляда и в его день организовывали праздник, сопровождаемый ритуалами. Народ пел песни, прославлял божества. Древние славяне радовались, что начиная с 21 декабря, Солнце будет светить все дольше и дольше, за что его и благодарили. Когда христианство стало государственной религией, в данный день стали справлять Рождество. В языческих кругах древних славян данный день стал осуществлять рождение богов.

21 декабря древние славяне избавлялись от всего старого, от всех пережитков и загадывали желания на новый год. Три дня до зимнего солнцестояния и три дня после считались особо энергетическими, поэтому в данный день желания играли особую силу, считалось, что они могут исполниться с большей вероятностью.

Другие языческие праздники

Святки

Святки справлялись сразу после дня зимнего солнцестояния, в общей сложности они длились на протяжении двух недель. Во время Святок было принято гадать.

Коляда и Святки были зимними праздниками славян.

Масленица

Данный праздник считался проводом зимы, и проводиться с 12 по 20 марта (неделя перед Велик днем). На протяжении недели люди готовят блины с медом и другими сладостями.

В языческой мифологии масленица – персонаж, символизирующий смерть, а также холодную зиму. Неделя Масленицы последняя, когда властью над миром еще обладает зима. Силы тьмы веселятся в последний раз.

Встречали день пениями на возвышенностях, горках. Славяне делали чучело из соломы, представлявшее собой персонажа Масленицу, затем чучело Масленицы наряжали в женскую одежду. Рядом с этим чучелом славяне пекли блины и веселились, съезжали с этих возвышенностей.

На протяжении недели люди посещали гостей и проводили вечера за столом. Для развлечений также устраивали кулачные боги, различные постановочные представления, катались на льду, бросались снежками, ходили и веселились на ярмарках. В последние дни с помощью глиняных свистулек люди зазывали весну. Эти звуки были чем-то вроде пения птиц, прилетавшие с наступлением тепла, то есть с ранней весной.

Дети делали небольшие чучела из соломы, хотя скорее это были куклы, их в последние дни бросали в костер. Большое чучело Масленицы сжигали в последний день.

Велик день

Праздновался 21 марта, именно в данное время день равен ночи – весеннее равноденствие. 21 марта было принято водить хороводы, различные игры, славить языческих богов, в данный день с горы или любой высокой точки ландшафта запускали колесо охваченное пламенем. Оно считалось символом Солнца, а языки пламени осуществляли языки света.

Птицы в 21 марта имели особое значение, так как считалось, что в птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков птиц кормили крупами и крошками хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с душами своих предков.

Особенную роль праздник играл для тех, кто решил обручиться. 21 марта в древние времена считался самым популярным для того, чтобы сыграть свадьбу. Кроме того, даже сейчас данный день является наиболее популярным для связывания друг друга узами брака. К этому поводу есть одна русская старинная пословица, гласившая следующее: «Тот, кто пожениться на Велик день, не разведется вовек».

Также праздник назывался Красной горкой. Скорее всего, данное название было связано с тем, что древние славяне справляли обряды исключительно на различных возвышенностях: горках, пригорках, холмах.

21 марта никто не работал, люди отдыхали на протяжении всего дня, работа считалась грехом. Весь день нужно было провести на открытом воздухе с веселой компанией.

Русальная неделя

Считается, что период с 14 по 20 июня был временем для разгула сил тьмы, что означало гадания. Гадали в основном на будущее и на суженного\суженную. Кроме гаданий древние славяне загадывали желания и молили силы природы дать щедрые дары. Особенной эта неделя была именно для девушек, ведь именно она была наиболее благоприятной для гадания о своем замужестве.

В эту неделю было категорически запрещено купаться в озерах и реках. Всему причиной, что данные дни посвящались морским божествам: русалкам и другим мелким божкам.

Праздновали Русальную неделю весело, в основном на берегу рек, озер, а также в лесных рощах.

Купало

21 июня считается началом астрономического лета, кроме всего данный день является длиннейшим в году, а ночь самая кротчайшая. После Купало день скорачивается в пользу ночи.

Праздновали день летнего солнцестояния довольно пышно, множеством языческим обрядов. Разводили большой костер, через который прыгали всю ночь, вокруг костра водили хороводы.

Перепрыгнув через костер, люди очищались, и кроме того такой обряд служил оберегом от злых сил.

21 июня уже разрешалось искупаться – такое купание имело ритуальный характер. Для незамужних девушек Купала был особенным днем, так как именно сейчас можно было найти себе суженного. Девушки из цветов плели венки и пускали их по течению реки. Парень, поймавший венок, должен стать мужем для девушки, запустившей венок.

Купание в реках и озерах разрешались. Считалось, что купальская ночь была волшебной, в это время грань между реальным миром и потусторонним была наиболее тонкой. Люди верили, что в эту ночь животные разговаривали с другими животными, как и растения с растениями. Верили, даже, что деревья в эту ночь могут ходить.

Колдуны на Купало готовят особые снадобья, в основном это были приворотные зелья. Травы в Купало были особенно сильными.

Бабино лето

Данный праздник длиться с 14 по 20 сентября. В данное время древние славяне собирали урожай и подсчитывали его, а также делали запасы уже на последующий год.

Праздник урожая

21 сентября было осеннее равноденствие. Древние славяне справляли в данный день ритуалы, разводили большие костры, водили вокруг них так называемые осенние хороводы. Люди встречали осень и провожали теплое лето. Коротали этот день очень весело, готовили вкусные блюда. В основном были большие пироги, они означали хороший урожай в следующем году.

Люди желали друг другу всего хорошего и надеялись, что все желаемое сбудется в новом году. Кроме этого в своих избах славяне обновляли огонь: старый полностью тушили, выгребали пепел и разводили новый.

Другие праздники восточных славян

Выше были описаны солнечные праздники, но кроме них восточные славяне праздновали и другие знаменательные дни. Они были посвящены языческим богам. В эти дни проводились языческие ритуалы и обряды.

Обряды и ритуалы проводили для таких богов: Велес, Ярило, Перун и других.

Такие праздники восточные славяне всегда праздновали на открытом воздухе. В основном славяне собиралась в лесах, на лужайках. Особыми местами для проведения подобных праздников считались возвышенности – холм, небольшие горки, пригорки.

Ритуалы служили для славян своего рода средством для разговора, общения, связи с умершими родственниками, предками и с духами природы.

Январь (Сечень, Стужень)

1 января (сечня, стужня) отмечается День Морока (Мороза). Когда-то давным-давно, бог лютого холода Морок ходил по селениям, насылая крепкие морозы. Поселяне, желая оградить себя от стужи, ставили на окно подарки: блины, кисель, печенье, кутью. Теперь же Морок превратился в эдакого доброго старичка - Деда Мороза, который раздаёт подарки детям. Таким он стал совсем недавно, в середине XIX века. Между прочим, в украшении ёлки есть глубокий обрядовый смысл: в вечнозелёных растениях, по поверьям, живут духи предков. Поэтому, украшая ель сладостями, мы приносим дары своим предкам. Такой вот древний обычай. Этот день, как и предшествующий ему Щедрец, семейный праздник.

С 1 по 6 января (стуженя) отмечаются Велесовы Дни или Страшные, Ворожные Вечера - вторая часть Больших Велесовых Святок, которые начинаются со Дня Морока (Мороза) и заканчиваются Турицами. В народе эти шесть дней отмечены разгулом нечисти. Первая половина святок была посвящена будущему урожаю и гаданиям о замужестве, а вторая была связана со скотом и зверьём. Велес мог выступать и в виде медведя - "лесного царя", и в виде быка-тура - представителя рогатого богатства. На Велесовы святки пекли обрядовое печенье в виде домашних животных ("коровки", "козульки", "баранки", "рожки"), рядились в звериные шкуры и маски, плясали в вывороченных наизнанку тулупах (чтобы нечисть не узнала).

6 января (сеченя) славяне празднуют Турицы Зимние. Этот РОДовой праздник праздник посвящён одному из тотемных и самых почитаемых у славян животных - Туру, воплощению союза Велеса и Перуна. Тур является сыном Велеса и Макоши и покровительствует пастухам, гуслярам и скоморохам, молодецкой удали, плясам и веселью, а также рощам и зверью лесному. Ещё одно название этого дня - Водокрес. Сей день завершает святочные бесчинства. Пора, когда закрываются Врата Нави, а мир Яви приобретает обычную упорядоченность. О сию пору Искра Небесного Огня (Креса) из Сварожьей Кузни падает в воды Земли, наделяя их чудодейственными свойствами. Ещё верят, будто бы в это время Велес - Податель Здравы - благословляет все земные воды, дабы всякий, омывшийся в них в этот день, исцелился от всевозможных недугов. Православные христиане отмечали в этот день Крещение Господне (иначе называемое Богоявлением).

8 января (сеченя) отмечаются Бабьи Каши. В этот день принято чествовать повивальных бабок (ныне акушерок) и рожениц. Им приносили подарки и угощения, квас, блины, пироги и фрукты. Приходили с детьми, чтобы бабки их благословили. Особенно рекомендовалось в этот день ходить к бабкам будущим мамам и молодым девушкам.

13 января (стуженя, сеченя) отмечается Мара Зимняя - святодень, когда великая тёмная владычица, хозяйка зимних стуж входит в свою полную силу. Этот день считается в народе "страшным", опасным для всего живого днём. Его не отмечают как собственно праздник, поэтому этнографические сведения о нём крайне скудны. Так, известно, что день этот - один из самых "несчастливых" дней в году. Это связано с тем, что, согласно народным поверьям, о сию пору на волю "отпускаются" Лихорадки, или Сестрицы-Трясовицы, дочери Мары, обитающие во мрачных подземельях мира Нави. На ночь в этот день оставляют на столе кашу, молоко и хлеб для Домового, с просьбой о благополучии. Если в доме "поселилось" Лихо, обращаются к Домовому за помощью.

21 января (стуженя) , по народным преданиям Просинец - праздник возрождения Солнца, который отмечается водосвятием. В этот день славяне купались в холодной речной воде и делали грандиозные пиры, в которых непременно должны были присутствовать молоко и молочные продукты. Славят Небесную Сваргу - мир всех Богов.

28 января (стуженя, сеченя) - день почитания Домового Хозяина, который также именуется в народе "Кудесами". Если же в этот день не почтить Домового, он может "обидеться" и перестать помогать домочадцам, дедушка-суседушка из доброго хранителя домашнего очага может превратится в достаточно лихого духа. Тогда в доме может всё пойти прахом: у хозяев пропадёт желание трудиться, появятся болезни, навалятся беды и несчастья, придёт в упадок хозяйство. Ведь Домовой - это РОДовой дух-хранитель, дух Предков, оскорбляя которого, человек подрубает корни своего РОДового Древа. Чтобы почтить Домового, после ужина для него оставляют горшок каши на столе, который обкладывают горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи, когда тот придёт из-под печи ужинать. С той поры он весь год смирный.

Февраль (Лютень, Снежень)

1 (2) февраля (лютеня, снеженя) отмечается славянский праздник "Громница" - встреча Зимы с Весной на Мироколице Яви, когда силы Юной Весны дают первый бой силам Морены-Зимы, и единственный раз в зимнее время когда гремит Перунов Гром и можно увидеть молнии. Поэтому сербы его зовут "Свjетло". Посвящается жене Перуна Додоле-Маланьице (Молнии) - богине молнии и кормления детей. Громница - одно из званий Богоматери (Матери Богов Света) богини Зари, в этот день называемой также Царицей Молоньей или Меланьей. В это день воздают ей требы таковы: соль, чеснок, курятина, каша, хлеб, цветы мака. Громница также почитается первыми закличками Весны.

3 февраля (лютеня) отмечается Малый Велесов День или Велес-Волчий Сват - святодень, посвящённый Велесу Волчьему Свату, предваряющий Малые Велесовы (Волчьи) Святки и Великий Велесов День. В пору двоеверия на Руси на эту дату приходился день Симеона и Анны, именовавшийся тако же Малым Власием. В народе говорили: "Семён с Анной сбрую починяют, а Власий коней седлает". По народным поверьям, на Власия Домовой "заезжает" лошадей ("Лихой Домовой, ночью заезжает лошадей"), и чтобы этого не допустить, на ночь к лошади привязывали кнут, рукавицы и онучи. Домовой тогда не смеет дотронуться до лошади, воображая, что на ней сидит сам хозяин. Сей день именуется так же "Починками", потому как о сию пору осматривают и чинят летнюю сбрую. Недаром говориться: "Готовь телегу зимой, а сани летом". В этот день варят соломату: "Приехала соломата на двор, расчинай починки".

С 4 по 10 февраля (лютеня) отмечаются Малые Велесовы или Волчьи, Святки - череда святодней между Велесом Малым (3 февраля) и Велесом Великим (11 февраля): 4 лютеня - Велес Студёный, 5 лютеня - Велес Корович (или Велес Коровятник), 6 лютеня - Велес Телятник, 7 лютеня - Велес Лукавый, 8 лютеня - Велес Серповидец, 9 лютеня - Велес Житный Дед и, наконец, 10 лютеня - Велес Зимобор. "Волчьими" Малые Велесовы Святки называются оттого, что в эти дни у волков решается судьба, кто и с кем заведёт волчат, - играются так называемые "волчьи свадьбы".

11 февраля (лютеня, снеженя) (возможны также следующие варианты: 10 или 12 февраля ) отмечается Велесов день - Велес "сшибает рог Зиме", в деревнях празднуют Коровий праздник (ибо Велес не только Бог Мудрости, но ещё и "Скотий Бог"), творят обереги на скот и двор, просят у Велеса покровительства и защиты, а скоту да добру всякому - приплоду. Вещие волхвы, вдохновенные сказители, буйные скоморохи чтут Велеса - Премудрого Бога особо: волхованиями да воспеваниями, радениями да славлениями...

С 12 по 18 февраля (лютеня) проходят "Велесовы Дни" - шесть дней, в течение которых с теми, кто почтил Велеса, случаются удивительные вещи.

16 февраля (лютеня) отмечаются Именины Кикиморы - день, когда люди творят обереги дому. У православных христиан на эту дату приходился день Маремьяны Праведной, прозванной в народе Меремьяной-Кикиморой. Иногда она помогает хозяевам, предупреждает их о беде, но иногда сама вредит по мелочам. В этот день особливыми подношениями старались задобрить Кикимору (потворницу Морены и Макоши, супругу Домового), чтобы она не путала пряжу и не проказила по ночам. Тако же в народе говорили: "На Маремьяну Ярило - с вилами". Ибо, по поверьям, о сию пору Ярило Велесич "воздевает зиму на вилы".

21 февраля (лютеня) отмечается Весновей (Стрибог Зимний) - день, когда зимние ветры, Стрибожьи внуки, приносят первые вести о грядущем весеннем тепле. В пору двоеверия на эту дату приходился день Тимофея Весновея. В народе говорили: "Весновей теплом привечает", "Тимофей Весновей - уж тепло у дверей", "Февральские Тимофеи - Весновеи, как ни злись метелица, всё весной повеивает", "Дожить до Весновея, а там и зима не страшна", "Весновей вешнюю ярь приносит", "Тимофей Весновей - вестник тёплых дней", "Теплом привечает - тепло веет, стариков греет", "Вешнее тепло веет - старого греет", "Дует с юга вешний ветер перемен" и призывали: "Весновей, весновей, на село тепло навей", "Март у зимы шубу купил, да через три дня её продал".

29 февраля (лютеня) - один раз в четыре года (в високосный год) отмечается Кощеев День. В этот день Кощный Бог "возвращает" людям в виде всевозможных бедствий сотворённую ими неправду. Но Мудрые учат не боятся этого, а обращаться в Сердце к РОДным Богам за вразумлением и силой, дабы возмочь отринуть Кривду и жить по Правде...

Март (Березол, Сухый)

1 марта (березола, сухыя) отмечается День Марены или Навий День - праздник воскрешения мертвецов и последний день силы и власти злых Навьих Богов перед приходом Весны. У православных христиан на эту дату приходился день Святой Евдокии, которая руководила приходом Весны. С наступлением марта, у славян начинаются обрядовые посещения могил с приношением треб. В этот день давно умершим людям приносятся требы в воду, приговаривая: "Свети, свети, Солнышко! Дам тебе яичко, Как курочка снесёт в дубраве, Отнеси его до раю, Пусть все души радует".

9 марта (березола) проводят вторые Заклички Весны (Богини Живы), творимые с вершин холмов, с которых уже начал сходить снег, называемых в народе "ярилиными плешами". Согласно славянским верованиям, в этот день из Светлого Ирия прилетают сорок птиц (от того праздник сей зовётся Сороками), знаменующих собой приближение Девы Весны. На чьё поле птицы опустятся первыми, тому Боги пошлют в этот год особую удачу и добрый урожай.

С 18 по 24 марта (березола) на славянской земле проходит Масленичная седмица (неделя), которая разделяет два главных сезона в славянском народном календаре - зиму и весну. Это весёлые проводы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. В старину в эти дни начинались уличные гулянья, строились ледяные горки. На проводы Масленицы устраивались кулачные бои, сжигали чучело Масленицы. В древности же масленичные гуляния продолжались не одну, а две седмицы.

23 (24) марта (березня, березола ) - в день весеннего равноденствия славяне отмечают великий праздник "Масленицы". Второе название этого праздника "Комоедица" (бел.), которые празднуют когда день становится длиннее ночи, когда пробуждается приРОДа и Солнце-дитя Хорс становится юношей Ярилой. (20 марта). Возможны также варианты даты празднования: 21 и 22, а также 25 марта. Будучи сугубо языческим праздником, Масленица была принята и христианством, но не по солнечному (языческому), а по лунному календарю, потому в православном христианстве у Масленица плавающая дата.

25 марта (березня) открывается Сварга, и на Землю окончательно спускается Весна - богиня Жива. В её честь празднуют не только люди, но и всё живое. В этот день нельзя работать, а только прославлять Весну, торжество жизни над смертью. В третий раз закликают весну. С наступлением утра угощаются печеньем в виде жаворонков, отпускают живых птиц из клеток на волю, призывая весну.

31 марта (березола) отмечаются Именины Домового - чествование Домового хозяина и принесение ему особливых треб. У православных христиан на эту дату приходился день Иоанна Лествичника. На Руси в этот день было принято печь "лествицы (лесенки) для будущего восхождения на небо" из постного ржаного теста. Размеры, формы и количество ступенек были весьма разнообразны, но обычно их было 12 - "по числу месяцев в году". Тако же в этот день старались всяческих задобрить "бесившегося" до полуночи (либо до первых петухов) Домового.

Апрель (Цветень, Кветень)

1 апреля этот день считался Днем пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму, он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению предков совсем не в марте, а в апреле.

Точнее сказать, приход весны ознаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта и все последующие дни вплоть до 1 апреля были днями встречи весны. Первого же числа, весна приходила окончательно и бесповоротно и главный дух-хранитель очага — домовой, должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме.

Как известно, когда мы долго спим, а потом просыпаемся по зову нашего будильника, мужа или мамы, то часто бываем, недовольны этим. Мы зеваем и ворчим, почему нас разбудили так рано. Малые дети вообще начинают капризничать. А наш домовой имеет иногда повадки ребенка, и после долго спячки просыпается тоже не очень радостный. И тут же начинает шалить, а порой и хулиганить. То остатки муки из мешков высыплет, то гривы лошадям запутает, коров перепугает, белье перепачкает.

Конечно, наш далекий предок пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и хлебом, но, как известно, к хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. Такими зрелищами для проснувшегося духа становились повсеместные гуляния, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь день. К тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, обитатели дома надевали одежду наизнанку, подобно самому духу пращуру, который, как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах должны были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре все старались обмануть друг друга или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домовой забыл, что он недавно проснулся.

Со временем, про встречу весны, и умасливание домового первого апреля забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день, осталась.

3 апреля (цветеня) отмечается праздник Водопол (Именины Водяного) - пробуждение Водяных и русалок после зимнего сна, начало ледохода и разлива рек. В пору двоеверия на Руси в этот день отмечали Никиту Водопола. В этот день рыбаки приносили требу Водяному, примечали: "Если лёд в этот день не пройдёт, то рыбный улов будет худой". В полночь они приходили к воде и угощали Водяного, утапливаю чужую лошадь: "Вот тебе, дедушка, гостинец на новоселье: люби, жалуй нашу семью". Для этого случая покупали самую негодную лошадь. Когда же рыболовы задобрят его добрым гостинцем, то он переманивает к себе больших рыб из других рек, спасает рыболовов от бури и потопления, не рвёт неводов и бредней. Если не найдётся подходящей лошади, рыболовы наделяют Водяного иным гостинцем - выливают в реку масло.

5 апреля (цветеня) - тёплые ветры, Стрибожьи внуци, приносят весеннее тепло, перемежающееся с ненастьем... Наступает весеннее тепло, просыпаются сверчки. Славяне отмечают Стрибог Вешний. Православные христиане отмечали в этот день Федула Ветреника и Федору Ветреницу. В народе говорили: "Пришёл Федул - теплом подул", "Федул тепляком подул", "До Федула дует северяк, а с Федула теплынью тянет", "Пришёл Федул, тёплый ветер подул, окна отворил, избу без дворов натопил". Если на Федула стояло ненастье, говорили: "Ныне наш Федул с ветра губы надул".

7 апреля (кветня) омечается День богини Карны-плакальщицы. Карна (Кара, Карина) — богиня печали, скорби и горя, у древних славян ей отведена роль богини-плакальщицы и, возможно, богини погребальных обрядов.

Считалось, что если воин погибает вдали от дома, то первой его оплакивает богиня Карна. Небесная Богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих перевоплощений. От имени Богини появились слова, сохранившиеся до наших дней: инкарнация, реинкарнация. Она дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в своей жизни ошибок, неблаговидных поступков и выполнить свое предназначение, уготованное высшим богом Родом.

Сегодня — второе обращение к предкам, в день богини похорон, плача, горя и слез. В «Слове о Полку Игореве» говорится:

"О, далече зайде сокол, птиць бья, к морю! А Игорева храбраго полку не кресити! За ним кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу мычючи в пламяне розе. Жены руския въсплакашась, аркучи: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати!"

"О, далеко залетел сокол, птиц избивая, к морю! А Игорева храброго полку уже не воскресить! По нем кликнула Карна, и Желя проскакала по Русской земле, огонь сея из пламенного рога. Жены русские восплакались, говоря: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни думою сдумать, ни очами приворожить, а золота и серебра и в руках не подержать!"

На столе в ночь Карны оставляют кутью заупокойную — каша пшеничная с изюмом или медом — а во дворах домов жгут костры, около которых греются души предков.

Также приносится треба Карне-Кручине — цветы, особенно, гвоздики. С языческих времен действует старая славянская традиция приносить на могилы гвоздики — символ скорби и печали.

14 апреля (кветня, цветеня ) отмечается Воронец (Вороний праздник) - святодень, посвящённый Вещему Ворону. Каркая над домом, где живут не по Прави, Ворон, как вестник Кощного Бога, призывает на нечестивцев Навию кару. Мудрым же - Ворон, как потворник Велесов, приносит в клюве своём Живую и Мёртвую Воду и открывает тайны Жизни и Смерти...

С 16 по 22 апреля (цветеня) отмечаются Первые Русалии - череда святодней, предшествующих Яриле Вешнему, чародейная седмица (неделя) посвящённая чествованию Девы Лели - юной Богини Весны и девственной Природы, бурлящих вод и пробудившихся женских водяных духов - русалок-берегинь. О сию пору девы в долгорукавках без оберегов, уподобляясь русалкам, творят "вертимое плясание" на полях, не допуская в свой круг парней.

22 апреля (кветня, цветеня) - празднование славянского Женского Дня - Лельника. Этот праздник, является не только русским народным аналогом "общепринятого" 8 марта, но и своего рода продолжением Масленицы, так как это время нового обращения к богине Леле. Исполнив Масленицу, вплоть до Лельника, Праздника - имени самой Богини, Леля пребывает в Царстве своей старшей (из трёх) Матери - богини Лады. Призывая Лелю на собственные именины, народ встречает Лелю, которая преображается во всей своей красе - благодаря своей Матери - Богини Любви.

С 22 апреля (цветеня) по 10 мая (травеня) отмечается праздник "Красная Горка", который начинается с Лельника и заканчиваются ко Дню Земли-Матушки. Это праздник красной весны, веселья, хороводов, символизирующий встречу парней и девушек, праздник поцелуев и начала половой жизни, сродни тому, что Весна - это начало новой жизни для всей приРОДы, тако же это ещё и первое весеннее гуляние молодых девушек. Красная горка не была фиксированным праздником одного дня. Праздник продолжался в течение нескольких дней или даже недель и потому был настоящим событием в жизни молодых людей.

23 апреля (цветеня) считался Днём Ярилы ("Ярило Вешний"). В этот день проводится важный обряд - "Отмыкание Земли", или по-другому - ЗаРОД (зарождение). В этот день Ярила "отмыкает" (оплодотворяет) Мать Сыру-Землю и выпускает росу, от чего начинается бурный рост трав.

30 апреля (кветня, цветеня) заканчиваются последние весенние холода и отмечается "Родоница". С заходом Солнца открывают зачин. В этот день поминают предков, призывают их посетить землю: "Летите, милые деды..." Ходят на могилы, принося поминальные дары: блины, овсяный кисель, пшённую кашу, крашенные яйца-писанки. После зачина начинается тризна: воины на горе "боряхуся по мертвецы", показывая своё боевое искусство. С высокой горы катают крашенные яйца, соревнуясь. Побеждает тот, чьё яйцо укатится дальше, не разбившись. К полуночи, на той же горе раскладывают дрова для большого костра.

Май (Травень)

1 мая (травеня) , заполночь начинается праздник - Живин День. Жива (сокр. форма имени Живена, или Ziewonia , что означает "дающая жизнь") - богиня жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна. Дочь Лады, супруги Дажьбога. Богиня Весны и Жизни во всех её проявлениях; подательница Жизненной Силы РОДа, делающий всё живое собственно живым. Она - Богиня Животворящих сил природы, весенних бурлящих вод, первых зелёных побегов; покровительница юных девушек и молодых жён. С приходом христианства её культ заменила собой Параскева Пятница.

С 1 по 7 мая (травеня) проходят Вешние Деды (Навья Седмица) - череда святодней, предшествующих Дню Земли, седмица поминовения Предков, когда навии (души умерших) посещают живых на Земле.

2 мая (травня) празднуют День Всходов. Празднование Дня Всходов начинается на вершинах гор или холмов. В этот день благодарили Мать-Сыру-Землю и Ярилу Сварожича за первые ростки на полях. Ещё несколько дней назад земля была пуста - и вот уже всё оживает прямо на глазах, а с вершины холма это особенно хорошо видно. Всё начинает расти, цвести, благоухать совершенно особым весенним запахом, поют соловьи. Весна пришла на Русскую Землю!

4 мая (травеня) отмечается Русальный день (Русалкин Великдень), или Зельник, который, обычно, переносится на четверг. В этот день почитают русалок, на травах образуется особенная роса, потому они и считаются целебными. На Киевщине в Русалкин четверг с восходом солнца девушки шли в поле, предварительно взяв с собой ржаной хлеб и священной воды. В поле девушки делили хлеб поровну. Потом каждая шла на жатву своего отца. Там на краю поля она и оставляла тот хлеб для мавок - "чтоб рожь родила"...

6 мая (травеня) отмечается День Дажьбога, или Дажьбог Вешний. Дажьбог - Бог плодородия и солнечного света, живительной силы. Первопредок славян (по тексту "Слова о полку Игореве" славяне - дажьбожии внуци). По славянским преданиям, Дажьбог и Жива вместе возродили мир после Потопа. Лада, матерь Живы, соединила браком Дажьбога и Живу. Затем обручённые боги родили Ария, ставшим по легендам прародителем многих славянских народов и племён - чехов, хорват, киевские полян.

7 мая (травеня) отмечается Пролетье - древнеславянский праздник встречи лета. В этот день совершаются обережные обряды пробуждения земли (в частности обряд опахивания), приносящие силу, здоровье и удачу. Это святодень, в который воскресает богиня Жива - и чествуется как именинница. В этот день совершается возжжение священного огня, знаменующего начало лета. Проходят широкие народные гуляния, скоморошьи забавы, игры, хороводы, песни и пляски под традиционные славянские инструменты: барабан, кугиклы, дудки, свирели.

9 мая (травеня) отмечается День Земли (Вешнее Макошье) - святодень, когда пробудившаяся после зимнего сна Мать Сыра Земля чествуется как именинница. Считается, что в этот день Земля "отдыхает", поэтому её нельзя пахать, копать, боронить, в неё нельзя втыкать колья и метать ножи. Особливо чтутся во сей день Велес и Макошь - земные заступники. Волхвы выходят в поле, ложатся на траву и слушают Землю.

С 20 по 30 мая (травня) отмечается "Грудие Росное" (неделя Рода). В эти дни волхвы приносили жертвы и молили Рода о дожде и хорошем урожае.

21 мая (травеня) совершают особый обряд "Оленины-Ленничи", который призван обеспечить рост лёна, чтобы он стал выше.

С 26 мая (травеня) по 2 июня (кресеня) отмечаются Зелёные Святки (Вторые Русалии) - череда святодней, предшествующих Яриле Мокрому, чародейная седмица, посвящённая проводам весны и сопутствующих ей женских духов - русалок-берегинь. Время, когда на смену юной Деве Леле приходит зрелая женщина - Жена Лада. О сию пору провожают Кострому - Ярилину сестру, макая её чучело (которое обычно плетут из травы и украшают цветами) в воду, а затем разрывая его и размётывая остатки по полю. Творят сие священнодействие вещие девы, облекшиеся в личины русалок и рубахи-долгорукавки без оберегов.

30 мая (травеня) отмечается Змейник Вешний - змеиный праздник, который отмечается во время Зелёных Святок; один из Святодней Кологода, посвящённых Велесу. Свадьба Велеса и Живы. по поверьям, о сию пору змеи, потворницы Велесовы, выходят на белый свет, принося Земле плодородие.

Июнь (Кресень, Червень)

4 июня (червня, кресеня) отмечается общеславянский Ярилин День или, по-другому, Ярило Мокрый. В начале июня природа радует глаз буйством красок. Ярило открывает небо, и зелёные травы наливаются волшебной силой. Уходит весна, приходит лето. До восхода Солнца умываются целебной росой, обходят нивы с хлебом, освещают дома и ворота. В этот день Ярило-Солнце показывает свою силу. На зачине Огонь горит необычайно жарко. Семаргл-Огнебог помогает своему небесному брату. После дня Ярилы обычно устанавливается жаркая погода дней на семь. Оттого праздник сей также называется Семик.

15 июня (червня, кресеня) отмечается Стрибогов День. В этот день приносят требу ветру - разбрасывают на все четыре стороны вокруг дома куски хлеба. Затем с высокого места сыпят на ветер муку или пепел от костей жертвенного петуха. В этот день особенно запрещается "бросать слова на ветер", хотя и в остальные дни это не приветствуется.

С 19 по 24 июня (кресеня) проходят Русальи Дни, в которые проходит важный цикл обрядов, связанный с "проводами русалок", "яичным заговеньем", "русальным заговеньем". Русальные дни проходят после "Семика" (Ярилина Дня). Глиняный календарь IV века определяет особую череду дней непосредственно перед Купалой, включая в себя и сам великий праздник.

С 23 на 24 июня (кресеня, червня) празднуется великий праздник "Купала" приурочен ко дню летнего солнцеворота (солнцестояния). Датой начала празднества может быть также 21 и 22 июня. Праздник Солнца и Воды, дающих начало всему живому, пора расцвета сил Матушки-Природы. Православные христиане отмечали 24 июня день Иоанна Крестителя (Ивана Купалы).Вечером, когда заходящее солнце краешком ещё не касается леса, начинается праздник. Всё действие происходит на поляне у речного берега. Заранее приготавливают костёр-купалец с длинным шестом посередине, на который насаживают купальское колесо с шестью спицами. Отдельно сооружают погребальную краду (для куклы) и малый купалец, через который будут прыгать суженые. Он должен гореть неподалёку от большого купальца, но так, чтобы можно было водить хоровод.

Похожие статьи

-

Стало известно, какие выходные дни будут у россиян в ноябре Что за праздник в субботу 4 ноября

Многие россияне любят потратить дополнительные нерабочие дни на поездки и иной отдых. В ноябре у жителей нашей страны длинные выходные в три дня получатся благодаря государственному празднику – Дню народного единства. Это удивительно, но...

-

Платье с рельефным и жаккардовым узором

Обычное по форме вязаное платье, украшенное жаккардовым узором из нескольких цветов ниток, притягивает взгляд. Жаккардовые узоры отлично подходят для вязания теплых зимних вещей, красивые цветные рисунки ассоциируются с новогодними...

-

Расклешённое меланжевое пальто с косами(спицы)

· 09.03.2015 Модель разработана финскими дизайнерами. Размеры (европейские): 36(38)40(42)44(46) Размеры (российские): 42(44)46(48)50(52) Размеры готового изделия: обхват груди — 88(96)104(112)120(128) см, длина — 84(86)87(89)90(92) см,...

-

Модели с узором из спущенных петель Узор со спущенными петлями

на фотохостинг → - ВЫКРОЙКА РАЗМЕР 36/38 (40/42 – 44/46) 48/50 ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ Пряжа (100% хлопка; 70 м/50 г) - 400 (450 – 500) 550 г светло-зеленой и 100 (100 – 150) 150 г белой; спицы №4,5 и 5,5; крючок №5,5. УЗОРЫ И СХЕМЫ ЛИЦЕВАЯ...

-

Почему при беременности хочется много пить?

Беременность вызывает большое количество изменений в состоянии и работе женского организма, поэтому ей придется с ними смириться. Помимо изменения гормонального фона и внешнего вида фигуры, также многие будущие мамы замечают частую...

-

Подарки и поздравления с Днем Святого Валентина

14 Февраля - очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака - богиню Юнону. В праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги...